Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Weißklee

Weißklees:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Weißklee |

| Wissenschaftlicher Name | Trifolium repens |

| Aussehen | |

| - Größe | Niedrig wachsend, kriechende Pflanze, Höhe 10-30 cm |

| - Blätter | Dreizählig, rundlich bis oval, grün mit oft einer helleren Zeichnung |

| - Blüten | Weiße bis rosa-weiße, kugelige Blütenstände, Durchmesser 1,5-2,5 cm |

| - Wurzeln | Flach wurzelnd mit ausgedehntem Wurzelsystem |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Ursprünglich Europa, heute weltweit verbreitet |

| - Standorte | Bevorzugt nährstoffreiche, feuchte Böden, häufig auf Wiesen, Weiden, Rasenflächen und an Straßenrändern zu finden |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Wichtige Futterpflanze für Bienen, Schmetterlinge und andere Bestäuber |

| - Bodenverbesserung | Stickstofffixierung durch symbiotische Bakterien in den Wurzelknöllchen |

| Fortpflanzung | |

| - Vermehrung | Durch Samen und vegetativ durch kriechende Ausläufer |

| - Blütezeit | Frühling bis Herbst |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Symbolik | Häufig mit Glück und Irland assoziiert, vierblättrige Kleeblätter gelten als Glücksbringer |

| - Verwendung in der Küche | Junge Blätter und Blüten sind essbar und können in Salaten oder als Garnierung verwendet werden |

| Nutzung | |

| - Futterpflanze | Weit verbreitete Futterpflanze für Weidetiere wie Rinder, Schafe und Ziegen |

| - Bodenverbesserung | Häufig in Mischsaaten zur Gründüngung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit verwendet |

| - Rasenpflanze | Beliebt in Rasenmischungen wegen seiner Trittverträglichkeit und der Fähigkeit, dichten Bewuchs zu bilden |

| Besonderheiten | |

| - Pflegeleicht | Anspruchslos und robust, toleriert häufiges Mähen und Beweidung |

| - Stickstofffixierung | Trägt zur Verbesserung des Bodens bei, indem es Stickstoff aus der Luft bindet |

| - Krankheiten und Schädlinge | Relativ resistent gegen viele Krankheiten, kann jedoch von Pilzkrankheiten und Blattläusen befallen werden |

| Artenvielfalt | |

| - Verwandte Arten | Rotklee (Trifolium pratense), Hornklee (Trifolium incarnatum), Erdbeer-Klee (Trifolium fragiferum) |

Weißstorch

Weißstorchs:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Weißstorch |

| Wissenschaftlicher Name | Ciconia ciconia |

| Aussehen | |

| - Größe | Groß, Körperlänge 100-115 cm |

| - Flügelspannweite | 155-215 cm |

| - Gewicht | 2,3-4,5 kg |

| - Gefieder | Weiß mit schwarzen Schwungfedern |

| - Schnabel | Lang, gerade und rot |

| - Beine | Lang und rot |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Nordafrika, West- und Zentralasien |

| - Standorte | Bevorzugt offene Landschaften wie Feuchtwiesen, Auen, Felder und Dörfer |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Ernährt sich von Insekten, Würmern, kleinen Säugetieren, Amphibien, Fischen und Reptilien |

| - Jagdverhalten | Sucht Nahrung überwiegend am Boden oder im flachen Wasser |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Große Nester aus Ästen und Zweigen, oft auf Dächern, Schornsteinen oder Bäumen |

| - Gelegegröße | 3-5 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 33-34 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 58-64 Tagen flügge |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in Afrika südlich der Sahara |

| - Zugrouten | Zwei Hauptzugrouten: Westroute über Spanien und Gibraltar, Ostroute über den Bosporus und den Nahen Osten |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Mythologie und Folklore | Oft als Symbol für Glück und Fruchtbarkeit angesehen, bekannt aus der Legende, dass Störche Babys bringen |

| - Volkskultur | In vielen Kulturen geschätzt und oft in Dörfern willkommen geheißen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Umweltverschmutzung, Stromleitungen |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Meist still, bekannt für lautes Klappern mit dem Schnabel |

| - Brutverhalten | Beide Elternteile beteiligen sich am Brutgeschäft und der Aufzucht der Jungen |

| - Sozialverhalten | Oft in lockeren Kolonien brütend, gesellig außerhalb der Brutzeit |

| Besonderheiten | |

| - Langstreckenflieger | Nutzt thermische Aufwinde zur Energieeinsparung während des Zuges |

| - Nahrungssuche | Häufig in der Nähe von menschlichen Siedlungen, auf landwirtschaftlichen Flächen und Feuchtgebieten zu finden |

| - Lebensraum | Anpassungsfähig, nutzt sowohl natürliche als auch vom Menschen geschaffene Strukturen zum Nisten |

Weißtanne

Weißtanne:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Weißtanne |

| Wissenschaftlicher Name | Abies alba |

| Aussehen | |

| - Größe | Groß, Höhe bis zu 50 Meter |

| - Stammdurchmesser | Bis zu 1,5 Meter |

| - Rinde | Jung glatt und grau, später rissig und dunkelgrau |

| - Nadeln | Flach, weich, etwa 2-3 cm lang, dunkelgrün mit zwei weißen Streifen auf der Unterseite |

| - Zapfen | Aufrecht stehend, zylindrisch, 10-20 cm lang, zerfallen bei Reife |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, hauptsächlich in den Alpen, den Karpaten und dem Schwarzwald |

| - Standorte | Bevorzugt kühle, feuchte Bergwälder auf nährstoffreichen Böden |

| Ökologische Rolle | |

| - Lebensraum | Bietet Lebensraum und Nahrung für viele Waldtiere |

| - Bodenverbesserung | Durch ihre Nadeln trägt sie zur Humusbildung und Bodenverbesserung bei |

| Fortpflanzung | |

| - Vermehrung | Durch Samen |

| - Blütezeit | Frühling |

| - Fruchtzeit | Spätsommer bis Herbst |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Traditionelle Nutzung | Verwendung als Bau- und Konstruktionsholz, in der Papierherstellung und als Weihnachtsbaum |

| - Mythologie und Folklore | Symbol für Langlebigkeit und Stärke, in einigen Kulturen als heiliger Baum angesehen |

| Nutzung | |

| - Holz | Hochwertiges Bau- und Möbelholz, leicht und fest |

| - Harz | Verwendung in der Medizin und für technische Zwecke |

| - Landschaftspflege | Gepflanzt zur Stabilisierung von Hängen und zur Aufforstung |

| Besonderheiten | |

| - Wachstum | Langsam wachsend, aber sehr langlebig |

| - Pflegeleicht | Relativ anspruchslos, jedoch empfindlich gegen Trockenheit und Luftverschmutzung |

| - Krankheiten und Schädlinge | Anfällig für Befall durch Tannenborkenkäfer und Pilzkrankheiten |

| Artenvielfalt | |

| - Verwandte Arten | Nordmann-Tanne (Abies nordmanniana), Küstentanne (Abies grandis), Balsam-Tanne (Abies balsamea) |

Weizen

Weizen:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Weizen |

| Wissenschaftlicher Name | Triticum aestivum (Weichweizen), Triticum durum (Hartweizen) |

| Aussehen | |

| - Größe | Krautige Pflanze, Höhe 60-120 cm |

| - Blätter | Schmal, lanzettlich, grün, bis zu 20 cm lang |

| - Ähren | Dicht stehende Ährchen, jede Ähre trägt mehrere Körner |

| - Körner | Kleine, ovale Körner, variieren in der Farbe von gelb bis rötlich |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Weltweit kultiviert, bevorzugt gemäßigte Klimazonen |

| - Standorte | Nährstoffreiche, gut durchlässige Böden, meist in großen Feldern angebaut |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Grundnahrungsmittel für Menschen, wichtige Futterpflanze für Tiere |

| - Bodenverbesserung | Stoppeln und Wurzeln tragen zur Bodenstruktur und Humusbildung bei |

| Fortpflanzung | |

| - Vermehrung | Durch Samen (Körner) |

| - Anbauzyklen | Winterweizen (Aussaat im Herbst, Ernte im Sommer), Sommerweizen (Aussaat im Frühjahr, Ernte im Spätsommer) |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Historische Nutzung | Seit Jahrtausenden kultiviert, eine der ersten domestizierten Pflanzen |

| - Mythologie und Folklore | Oft als Symbol für Fruchtbarkeit und Wohlstand angesehen |

| Nutzung | |

| - Lebensmittel | Mehl für Brot, Gebäck, Nudeln, Teigwaren, Bier und andere Lebensmittel |

| - Futtermittel | Körner und Stroh als Tierfutter verwendet |

| - Industrie | Stärke für Papier, Textilien, Klebstoffe und Biokraftstoffe |

| Besonderheiten | |

| - Nährwert | Reich an Kohlenhydraten, Proteinen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen |

| - Krankheiten und Schädlinge | Anfällig für verschiedene Pilzkrankheiten (z.B. Rost, Mehltau) und Schädlinge (z.B. Getreidehähnchen) |

| - Züchtung | Intensive Züchtung für höhere Erträge, Krankheitsresistenz und Anpassung an verschiedene Klimazonen |

| Artenvielfalt | |

| - Weichweizen | Triticum aestivum, meist angebaut, vielseitig verwendbar |

| - Hartweizen | Triticum durum, vor allem für Teigwaren wie Pasta |

| - Urweizenarten | Einkorn (Triticum monococcum), Emmer (Triticum dicoccon), Dinkel (Triticum spelta) |

Welpen

Welpen sind junge Hunde, oder Hundeartige Wildarten, die sich in der Phase zwischen der Geburt und der Geschlechtsreife befinden. Diese frühe Lebensphase ist geprägt von schnellem Wachstum, Lernprozessen und der Entwicklung von sozialen Fähigkeiten.

Welpensterben

Der Begriff "Welpensterben" beschreibt das Phänomen, bei dem eine ungewöhnlich hohe Sterblichkeitsrate unter Welpen auftritt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, einschließlich genetischer Defekte, unzureichender Pflege durch die Mutterhündin, Infektionen, Unterernährung, Umweltfaktoren oder mangelnde tierärztliche Versorgung.

Welsches Weidelgras

Welsches Weidelgras:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Welsches Weidelgras |

| Wissenschaftlicher Name | Lolium multiflorum |

| Aussehen | |

| - Größe | Krautige Pflanze, Höhe 30-100 cm |

| - Blätter | Schmal, glänzend grün, 15-30 cm lang, lanzettlich |

| - Blütenstände | Ährchen, die in einer dichten, aufrechten Ähre angeordnet sind |

| - Samen | Kleine, längliche Samen |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Ursprünglich Europa, heute weltweit verbreitet |

| - Standorte | Bevorzugt nährstoffreiche, gut durchlässige Böden, häufig auf Wiesen, Weiden, und Feldern zu finden |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Wichtiges Futtergras für Weidetiere wie Rinder, Schafe und Pferde |

| - Bodenverbesserung | Trägt zur Bodenstabilisierung und -verbesserung bei |

| Fortpflanzung | |

| - Vermehrung | Durch Samen |

| - Blütezeit | Frühling bis Sommer |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Traditionelle Nutzung | Weit verbreitet in der Landwirtschaft als Futterpflanze und zur Heugewinnung |

| - Moderne Nutzung | Verwendung in Mischsaaten für Weiden und als Gründüngung |

| Nutzung | |

| - Futterpflanze | Hochwertiges Weidegras, das schnell wächst und hohen Ertrag liefert |

| - Gründüngung | Wird zur Verbesserung der Bodenstruktur und zur Unterdrückung von Unkraut verwendet |

| - Bodenbedeckung | Häufig als Deckfrucht oder zum Erosionsschutz eingesetzt |

| Besonderheiten | |

| - Wachstum | Schnelles Wachstum, bildet dichte Grasnarben |

| - Pflegeleicht | Anspruchslos, jedoch empfindlich gegen längere Trockenperioden |

| - Krankheiten und Schädlinge | Relativ resistent, kann jedoch von Rostpilzen und Blattläusen befallen werden |

| Artenvielfalt | |

| - Verwandte Arten | Englisches Weidelgras (Lolium perenne), Italienisches Weidelgras (Lolium multiflorum ssp. italicum) |

Welsh Springer Spaniel

Welsh Springer Spaniel:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Welsh Springer Spaniel |

| Wissenschaftlicher Name | Canis lupus familiaris |

| Aussehen | |

| - Größe | Mittelgroß, Rüden: 46-48 cm, Hündinnen: 43-46 cm (Schulterhöhe) |

| - Gewicht | 16-20 kg |

| - Fell | Dicht, weich, gerade oder leicht gewellt, wetterfest |

| - Farbe | Rot-weiß, mit klar abgegrenzten Farbmarkierungen |

| - Ohren | Länglich, hängend, gut befedert |

| Lebensraum | |

| - Herkunft | Wales, Großbritannien |

| - Standorte | Häufig in ländlichen Gebieten, als Jagd- und Familienhund in Haushalten zu finden |

| Charaktereigenschaften | |

| - Temperament | Freundlich, intelligent, energiegeladen, sanftmütig |

| - Trainierbarkeit | Sehr gut trainierbar, benötigt jedoch konsequente und liebevolle Erziehung |

| - Sozialverhalten | Gut sozialisiert verträglich mit Kindern und anderen Haustieren |

| Nutzung | |

| - Jagdgebrauchshund | Hervorragend als Stöberhund und Apportierhund geeignet |

| - Familienhund | Beliebt als Familienhund wegen seines freundlichen und anhänglichen Wesens |

| - Arbeitshund | Eignet sich für verschiedene Hundesportarten wie Agility und Obedience |

| Gesundheit | |

| - Lebenserwartung | 12-15 Jahre |

| - Häufige Krankheiten | Hüftdysplasie, Epilepsie, Augenkrankheiten |

| - Pflegeaufwand | Regelmäßiges Bürsten und gelegentliches Trimmen erforderlich |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Popularität | Bekannt und geschätzt für seine Ausdauer und Vielseitigkeit |

| - Geschichte | Zucht geht auf das 18. Jahrhundert zurück, ursprünglich von walisischen Jägern gezüchtet |

| Schutzstatus | |

| - Zuchtverbände | Anerkannt von großen internationalen Zuchtverbänden wie dem FCI, AKC, KC |

| - Rassestandards | Strenge Zuchtstandards zur Erhaltung der rassetypischen Merkmale und Gesundheit |

| Besonderheiten | |

| - Merkmale | Markantes rot-weißes Fell, freundlicher Ausdruck, athletischer Körperbau |

| - Anforderungen | Hoher Bewegungsbedarf, benötigt viel Auslauf und geistige Beschäftigung |

Wendehals

Wendehals:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wendehals |

| Wissenschaftlicher Name | Jynx torquilla |

| Aussehen | |

| - Größe | Klein, etwa 16-18 cm lang |

| - Gewicht | 30-45 g |

| - Gefieder | Tarnfarbene Musterung aus braunen, grauen und weißen Tönen, feine Streifen und Flecken |

| - Schwanz | Lang und abgerundet |

| - Schnabel | Kurz und spitz |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Teile Nordafrikas |

| - Standorte | Bevorzugt offene Landschaften mit alten Bäumen, Streuobstwiesen, Waldränder und Gärten |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich Ameisen und deren Larven, aber auch andere Insekten |

| - Jagdverhalten | Sucht Nahrung am Boden und auf Bäumen, benutzt den langen, klebrigen Zungenapparat |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Frühsommer |

| - Nestbau | Brütet in Baumhöhlen, manchmal in Nistkästen |

| - Gelegegröße | 7-10 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 12-14 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 20-22 Tagen flügge |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in Afrika südlich der Sahara |

| - Zugrouten | Fliegt über die östliche und westliche Mittelmeerroute |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Bekannt für seine Fähigkeit, den Kopf fast vollständig zu drehen, was ihm den Namen Wendehals eingebracht hat |

| - Mythologie und Symbolik | In einigen Kulturen als Zeichen für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Intensivierung der Landwirtschaft, Mangel an Nistmöglichkeiten |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Wiederholtes, lautes "kew-kew-kew" |

| - Tarnverhalten | Hervorragende Tarnung durch geflecktes Gefieder, das an Baumrinde erinnert |

| - Verteidigungsverhalten | Dreht den Kopf schlangenartig bei Bedrohung, um Feinde abzuschrecken |

Wesentliche Teile

Unter "wesentlichen Teile" einer Schusswaffe, im Sinne des Waffengesetz versteht man:

- Lauf

- Gehäuse: Das Bauteil einer Waffe, welches Lauf, Abzug und Verschluss aufnimmt.

- Verschluss

- Patronenlager (Trommel von Revolvern)

- Griffstück von Kurzwaffen

Die wesentlichen Teile sind rechtlich den zugehörigen Schusswaffen gleichgestellt.

Wespenbussard

Wespenbussards:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wespenbussard |

| Wissenschaftlicher Name | Pernis apivorus |

| Aussehen | |

| - Größe | Mittelgroß, Länge 50-60 cm |

| - Flügelspannweite | 110-135 cm |

| - Gewicht | Männchen 600-900 g, Weibchen 750-1100 g |

| - Gefieder | Variabel, oft braun mit dunklen Streifen und Flecken, Unterseite heller mit Querbändern |

| - Kopf | Schmal mit gelber bis brauner Iris, Wangen und Kehle oft heller |

| - Schwanz | Lang, mit dunklen Bändern |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, westliches Asien |

| - Standorte | Bevorzugt Wälder, Waldränder und offene Landschaften mit Baumbestand |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich Wespenlarven, Bienenlarven, auch andere Insekten und gelegentlich kleine Wirbeltiere |

| - Jagdverhalten | Gräbt Nester von Wespen und Bienen aus, nutzt seinen spezialisierten Schnabel und seine Krallen |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Nest aus Zweigen und Laub, oft hoch in Bäumen |

| - Gelegegröße | 1-2 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 30-35 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 40-45 Tagen flügge |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in tropischem Afrika |

| - Zugrouten | Fliegt über das Mittelmeer und die Sahara |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Mythologie und Symbolik | Oft als Symbol für Anpassungsfähigkeit und Überlebenskunst angesehen |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Pestizide, illegale Verfolgung |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Hohe, pfeifende Rufe, oft als "piii-pii-pii" beschrieben |

| - Flugverhalten | Gleitflug mit flachen Flügelschlägen, oft über Waldrändern und Lichtungen kreisend |

| - Verteidigungsverhalten | Verteidigt Nest energisch gegen Eindringlinge |

| Besonderheiten | |

| - Anpassungsfähigkeit | Spezialisierter Nahrungserwerb durch Graben nach Insektenlarven |

| - Tarnung | Gefieder bietet gute Tarnung in bewaldeten Lebensräumen |

Wetzen

Unter "Wetzen" versteht man wenn Schwarzwild die Waffen im Oberkiefer aufeinanderschlägt.

Widdergehörn

Unter "Widdergehörn" versteht man eine Fehlentwicklung von dem Rehbockgehörn in Widderform, die aufgrund einer hormonellen Störung der Verknöcherung rührt - ein Abschuss des Stückes wird empfohlen.

Widergang

Unter "Widergang" bezeichnet man das Zurückgehen in der eigenen Spur bei Wildtieren wie Feldhasen oder Rotwild. Häufig folgt auf den Widergang der Absprung. Diese Verhaltensweise dient dazu, Feinde zu verwirren und ihre Verfolgung zu erschweren.

Widerrist

Der Widderist bezeichnet bei Wildtieren, insbesondere bei Paarhufern wie Rehwild oder Hirschen, den höchsten Punkt des Rückens, der sich direkt über den Schulterblättern befindet. Diese anatomische Stelle ist ein wichtiger Bezugspunkt bei der Beurteilung der Körperhöhe und des Gesundheitszustands eines Tieres.

Widerristhöhe

Unter "Widerristhöhe" versteht man den Abstand zwischen Erdboden und Rücken oberhalb der Vorderläufe beim Hund.

Wiedehopf

Wiedehopf:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Wiedehopf |

| Wissenschaftlicher Name | Upupa epops |

| Aussehen | |

| - Größe | Mittelgroß, etwa 25-29 cm lang |

| - Flügelspannweite | 44-48 cm |

| - Gewicht | 60-80 g |

| - Gefieder | Rostbrauner Körper, schwarz-weiß gebänderte Flügel und Schwanz |

| - Kopf | Charakteristische Federhaube, die aufgestellt werden kann |

| - Schnabel | Lang, dünn und leicht gebogen |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Afrika |

| - Standorte | Bevorzugt offene Landschaften mit vereinzelten Bäumen, Obstgärten, Savannen, Steppen |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Ernährt sich von Insekten, Larven, Würmern und anderen Wirbellosen |

| - Jagdverhalten | Sucht Nahrung am Boden, stochert mit dem Schnabel im Boden |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Frühsommer |

| - Nestbau | Nistet in Baumhöhlen, Mauerspalten oder Nistkästen |

| - Gelegegröße | 5-8 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 15-18 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 26-29 Tagen flügge |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in Afrika südlich der Sahara |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Mythologie und Symbolik | Oft als Symbol für Liebe und Treue angesehen, in einigen Kulturen als heilig verehrt |

| - Volkskultur | Bekannt für sein markantes Aussehen und seinen Ruf, oft in Liedern und Geschichten erwähnt |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Pestizideinsatz, Nahrungsmangel |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Lautes, wiederholtes "up-up-up", von dem der Name "Wiedehopf" abgeleitet ist |

| - Flugverhalten | Wellenförmiger Flug mit flatternden Flügelschlägen |

| - Verteidigungsverhalten | Verteidigt Nest energisch gegen Eindringlinge |

| Besonderheiten | |

| - Federhaube | Kann bei Erregung oder zur Kommunikation aufgestellt werden |

| - Nistverhalten | Nistet oft in alten, verlassenen Gebäuden oder natürlichen Höhlen |

| - Körpergeruch | Jungvögel und Weibchen können bei Bedrohung eine übelriechende Flüssigkeit absondern, um Feinde abzuschrecken |

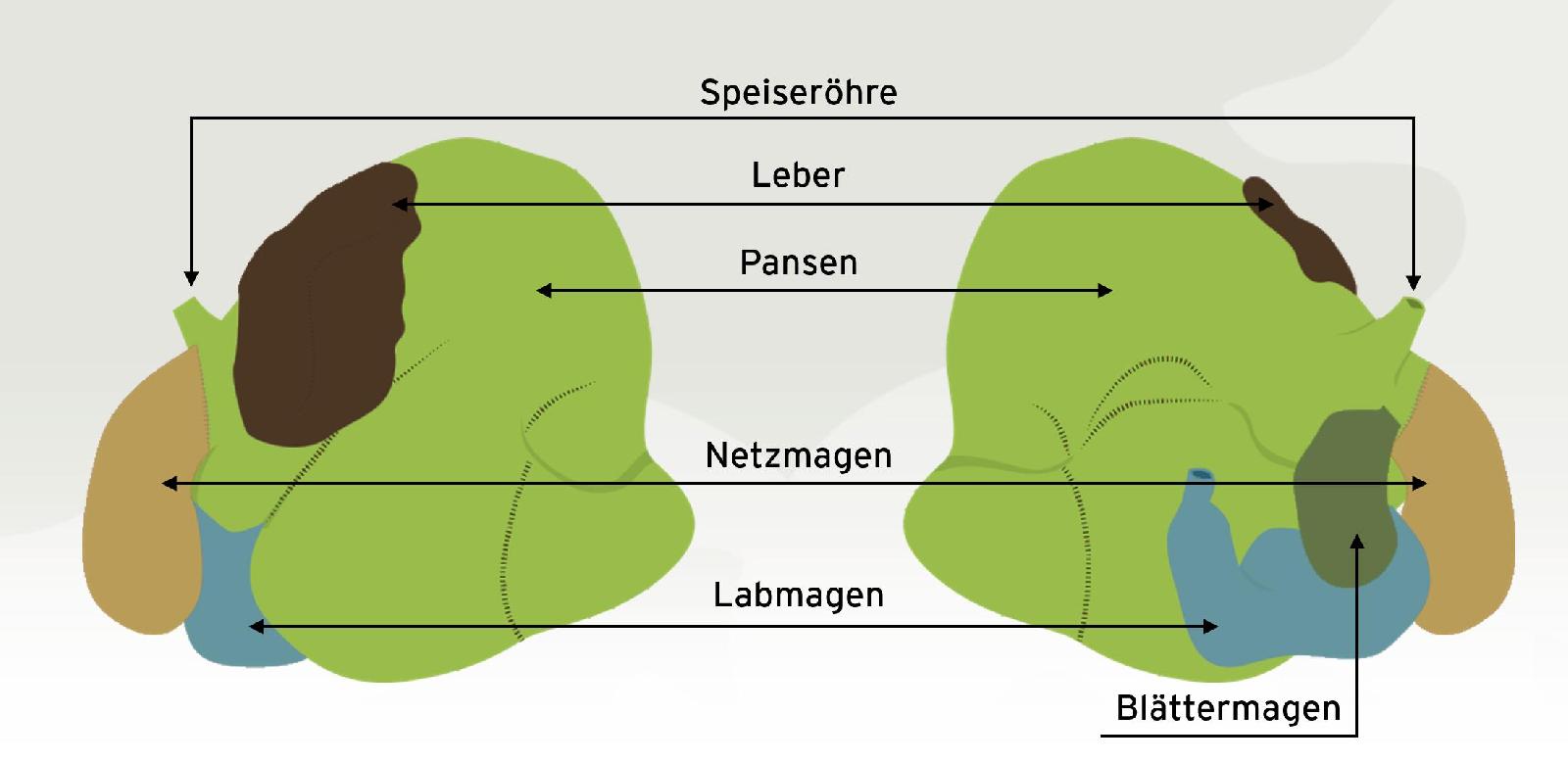

Wiederkäuer

Wiederkäuer sind Tiere, die ihre Nahrung in zwei Schritten verdauen. Zuerst wird das Futter grob gekaut und geschluckt. Im Magen wird es teilweise verdaut und später wieder in den Mund zurückbefördert, um es erneut zu kauen und weiter zu zerkleinern, bevor es endgültig verdaut wird. Diese Tiere besitzen einen mehrkammerigen Magen, der meist aus vier Teilen besteht: Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen. Bekannte Wiederkäuer unter den Wildtieren sind Hirsche, Rehe, Elche und Giraffen. Diese spezielle Verdauung ermöglicht es ihnen, schwer verdauliche Pflanzen effizient zu verwerten.

Wiederkäuermagen

Der Wiederkäuermagen besteht aus vier Kammern: Pansen, Netzmagen, Blättermagen und Labmagen. Diese Struktur ermöglicht die effiziente Verdauung von Pflanzenmaterial. Hier ist ein Überblick über den Aufbau und die Funktion jeder Kammer:

1. Pansen (Rumen)

Aufbau: Der Pansen ist die größte der vier Kammern und hat eine stark gefaltete Innenoberfläche, die eine große Fläche für die Fermentation bietet.

Funktion: Im Pansen findet die mikrobielle Fermentation statt. Hier leben Bakterien, Protozoen und Pilze, die die Zellulose und andere pflanzliche Bestandteile zersetzen. Diese Mikroorganismen produzieren flüchtige Fettsäuren, die vom Tier als Energiequelle genutzt werden.

2. Netzmagen (Reticulum)

Aufbau: Der Netzmagen ist kleiner als der Pansen und hat eine wabenartige Struktur.

Funktion: Der Netzmagen arbeitet eng mit dem Pansen zusammen und hilft, größere Partikel von kleineren zu trennen. Er beteiligt sich auch an der Regurgitation, indem er grobe Nahrungsbrocken zurück in den Mund befördert, damit sie erneut gekaut werden können (Wiederkauen).

3. Blättermagen (Omasum)

Aufbau: Der Blättermagen hat viele dünne Gewebefalten, die wie Seiten eines Buches angeordnet sind.

Funktion: Der Blättermagen absorbiert Wasser und flüchtige Fettsäuren aus dem Pansensaft und zerkleinert weiter die Nahrungspartikel. Durch seine Faltenstruktur kann er die Flüssigkeit effizient resorbieren und die Nahrung mechanisch weiter zerkleinern.

4. Labmagen (Abomasum)

Aufbau: Der Labmagen ist der eigentliche Drüsenmagen und ähnelt dem Magen von Nicht-Wiederkäuern.

Funktion: Im Labmagen werden Verdauungssäfte wie Salzsäure und Pepsinogen produziert. Diese Enzyme und Säuren verdauen die Nahrung chemisch, bevor sie in den Dünndarm übergeht, wo die Nährstoffe weiter abgebaut und absorbiert werden.

Funktionaler Ablauf

1. Nahrungsaufnahme: Das Tier nimmt pflanzliches Material auf, das zunächst in den Pansen und Netzmagen gelangt.

2. Fermentation und Wiederkauen: Im Pansen und Netzmagen wird die Nahrung fermentiert. Große Partikel werden hochgewürgt, erneut gekaut und geschluckt, um die Zerkleinerung zu verbessern.

3. Weiterverarbeitung: Die zerkleinerte Nahrung gelangt in den Blättermagen, wo Wasser und Nährstoffe absorbiert werden.

4. Verdauung: Schließlich gelangt die Nahrung in den Labmagen, wo sie chemisch verdaut wird, bevor sie in den Dünndarm übergeht.

Dieser mehrstufige Verdauungsprozess ermöglicht es Wiederkäuern, effizient Nährstoffe aus faserreichen Pflanzen zu extrahieren und zu nutzen, die für viele andere Tiere schwer verdaulich sind.

Wiese

Eine Wiese ist eine landwirtschaftliche Fläche, die überwiegend mit Gräsern und anderen krautigen Pflanzen bewachsen ist und regelmäßig gemäht wird, um Heu oder Grünfutter für Nutztiere zu gewinnen. Wiesen sind wichtige Ökosysteme, die eine hohe Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren beherbergen können. Sie unterscheiden sich von Weiden dadurch, dass sie in der Regel nicht beweidet, sondern ausschließlich für die Futtergewinnung genutzt werden. Wiesen können in verschiedenen Landschaftstypen vorkommen und durch menschliche Bewirtschaftung, wie etwa regelmäßiges Mähen und Düngen, erhalten und gefördert werden.

Typen von Wiesen

1. Mähwiesen: Regelmäßig gemäht, typischerweise ein- bis mehrmals im Jahr, um Heu zu produzieren.

2. Feuchtwiesen: In feuchten Gebieten gelegen, oft nahe Flüssen oder Seen, und von speziellen Pflanzenarten dominiert.

3. Blumenwiesen: Besonders artenreich und oft in extensiv bewirtschafteten oder naturnahen Flächen zu finden, mit einer Vielzahl von Blütenpflanzen.

Ökologische Bedeutung

- Lebensraum: Bieten Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten, darunter Insekten, Vögel und kleine Säugetiere.

- Biodiversität: Tragen zur Erhaltung der Artenvielfalt bei, insbesondere durch die Unterstützung seltener und gefährdeter Arten.

- Umweltschutz: Spielen eine Rolle im Wasserhaushalt, Bodenschutz und Kohlenstoffbindung.

Wiesen sind somit sowohl für die Landwirtschaft als auch für den Naturschutz von großer Bedeutung.