Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Gabel

Unter Gabel bezeichnent man das gegabelte Ende einer Geweih- oder Gehörnstange.

Gamsbart

Der Gamsbart wird aus den langen Rückenhaaren des Gamsbockes gebunden.

Gamswild

Definition und Merkmale des Gamswilds:

| Begriff | Gamswild |

| Wissenschaftlicher Name | Rupicapra rupicapra |

| Familie | Hornträger (Bovidae) |

| Ordnung | Paarhufer (Artiodactyla) |

| Größe | Schulterhöhe: 70-85 cm, Länge: 110-130 cm |

| Gewicht | 25-50 kg, je nach Geschlecht und Jahreszeit |

| Aussehen | |

| - Decke | Sommer: kurz und rötlich-braun; Winter: länger und dunkler, fast schwarz |

| - Gesicht | Markante weiße Gesichtszeichnung mit dunklen Streifen von den Hörnern bis zur Nase |

| - Krucken | Beide Geschlechter tragen, hakenförmige Krucken, die nach hinten gebogen sind |

| Lebensraum | Bevorzugt alpine und subalpine Regionen, felsiges Gelände, Gebirgswälder |

| Verbreitung | Alpen, Karpaten, Pyrenäen, Apenninen, Balkangebirge |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Pflanzenfresser; frisst Gräser, Kräuter, Blätter, Knospen, Rinden und Flechten |

| Fortpflanzung | |

| - Brunftzeit | November bis Dezember |

| - Tragzeit | Etwa 170-180 Tage |

| - Geburt | Meist ein Junges im Mai oder Juni |

| - Aufzucht | Jungtiere bleiben etwa ein Jahr bei der Mutter |

| Verhalten | |

| - Sozialverhalten | Leben in kleinen Rudeln, bestehend aus Weibchen und Jungtieren; ältere Männchen oft Einzelgänger |

| - Aktivität | Tag- und dämmerungsaktiv, weidet bevorzugt morgens und abends |

| Schutzstatus | Nicht gefährdet, jedoch durch Habitatverlust, Jagddruck und menschliche Störungen regional bedroht |

| Besonderheiten | |

| - Anpassungsfähigkeit | Hervorragende Kletterer, angepasst an steiles und felsiges Gelände |

| - Wahrnehmung | Ausgezeichnete Sicht und Gehör, um Raubtiere frühzeitig zu erkennen |

Gänsesäger

Definition und Merkmale des Gänsesägers:

| Begriff | Gänsesäger |

| Wissenschaftlicher Name | Mergus merganser |

| Familie | Entenvögel (Anatidae) |

| Ordnung | Gänsevögel (Anseriformes) |

| Größe | Körperlänge: 58-72 cm, Flügelspannweite: 78-94 cm |

| Gewicht | 1.3-2.1 kg |

| Aussehen | |

| - Männchen | Im Prachtkleid mit weißem Körper, schwarzem Rücken und dunklem Kopf mit grünem Schimmer |

| - Weibchen | Grau mit braunem Kopf und weißer Kehle |

| - Schnabel | Lang und schmal mit gezähnten Rändern, rot gefärbt |

| Lebensraum | Süßwasserseen, Flüsse, Flussmündungen und küstennahe Gewässer |

| Verbreitung | Weit verbreitet in Nordamerika, Europa und Asien |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Hauptsächlich Fisch, auch Krebstiere und andere kleine Wassertiere |

| - Jagdtechnik | Taucht und schwimmt unter Wasser, um Beute zu fangen |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling (April bis Juni) |

| - Nistplatz | Brütet in Baumhöhlen, manchmal in Nistkästen oder Felsnischen |

| - Gelege | 6-17 Eier, die etwa 30-32 Tage bebrütet werden |

| - Küken | Nestflüchter, verlassen das Nest kurz nach dem Schlüpfen und folgen der Mutter zum Wasser |

| Verhalten | |

| - Sozialverhalten | Außerhalb der Brutzeit oft in kleinen Gruppen, während der Brutzeit paarweise |

| - Wanderverhalten | Zugvogel, verbringt Winter in gemäßigten Gebieten, kehrt im Frühjahr zu Brutgebieten zurück |

| Schutzstatus | Nicht gefährdet, Populationen weitgehend stabil |

| Besonderheiten | |

| - Schnabelform | Anpassung an das Fangen von Fischen, der gezähnte Rand verhindert das Entkommen der Beute |

| - Tauchfähigkeit | Hervorragende Taucher, können bis zu mehreren Minuten unter Wasser bleiben |

Ganter

ein Ganter ist eine männliche Gans.

Gartengrasmücke

Definition und Merkmale der Gartengrasmücke:

| Begriff | Gartengrasmücke |

| Wissenschaftlicher Name | Sylvia borin |

| Familie | Grasmücken (Sylviidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Größe | Körperlänge: 13-15 cm, Flügelspannweite: 20-24 cm |

| Gewicht | 15-22 g |

| Aussehen | |

| - Gefieder | Oberseite olivbraun, Unterseite grau bis weißlich |

| - Kopf | Unauffällig, ohne markante Zeichnungen |

| - Augen | Dunkelbraun, relativ groß |

| Lebensraum | Wälder, Gebüsche, Gärten, Hecken und Parks |

| Verbreitung | Europa und westliches Asien; im Winter zieht sie nach Afrika südlich der Sahara |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Insekten, Spinnen, Beeren und Früchte |

| - Fütterungsverhalten | Sucht Nahrung meist in dichter Vegetation, gelegentlich auch am Boden |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Mai bis Juli |

| - Nestbau | Becherförmiges Nest in dichter Vegetation, oft niedrig über dem Boden |

| - Gelege | 3-6 Eier, Brutdauer etwa 11-13 Tage |

| - Aufzucht | Beide Eltern füttern die Jungvögel, die nach etwa 10-12 Tagen das Nest verlassen |

| Verhalten | |

| - Gesang | Melodischer, flötender Gesang, oft in dichtem Gebüsch vorgetragen |

| - Sozialverhalten | Einzelgängerisch oder paarweise, territorial während der Brutzeit |

| Zugverhalten | Langstreckenzieher, verbringt den Winter in Afrika |

| - Zugrouten | Überquert das Mittelmeer und die Sahara auf dem Weg zu den Winterquartieren |

| Schutzstatus | Nicht gefährdet, aber durch Habitatverlust und Klimaveränderungen regional beeinträchtigt |

| Besonderheiten | |

| - Anpassungsfähigkeit | Anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, von Wäldern bis zu städtischen Gärten |

| - Ökologische Rolle | Wichtiger Insektenfresser, trägt zur Kontrolle von Schadinsekten bei |

Gartenrotschwanz

Definition und Merkmale des Gartenrotschwanzes:

| Begriff | Gartenrotschwanz |

| Wissenschaftlicher Name | Phoenicurus phoenicurus |

| Familie | Fliegenschnäpper (Muscicapidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Größe | Körperlänge: 13-14,5 cm, Flügelspannweite: 20-24 cm |

| Gewicht | 12-20 g |

| Aussehen | |

| - Männchen | Im Prachtkleid mit leuchtend orangeroter Brust und Schwanz, schwarzem Gesicht, grauem Rücken und weißer Stirn |

| - Weibchen | Schlichter gefärbt, mit braun-grauer Oberseite und orangerotem Schwanz |

| Lebensraum | Offene Wälder, Parks, Gärten, Obstplantagen und Waldränder |

| Verbreitung | Europa und Asien; im Winter zieht er nach Afrika südlich der Sahara |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Insekten, Spinnen, Beeren und Früchte |

| - Fütterungsverhalten | Sucht Nahrung auf dem Boden und in der Vegetation, oft von einer Ansitzwarte aus |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Mai bis Juli |

| - Nestbau | Baut das Nest in Höhlen, Mauerspalten, Nistkästen und unter Dachvorsprüngen |

| - Gelege | 4-7 Eier, Brutdauer etwa 12-14 Tage |

| - Aufzucht | Beide Eltern füttern die Jungvögel, die nach etwa 12-15 Tagen das Nest verlassen |

| Verhalten | |

| - Gesang | Melodischer, variabler Gesang, oft von einer hohen Warte aus vorgetragen |

| - Sozialverhalten | Einzelgängerisch oder paarweise, territorial während der Brutzeit |

| Zugverhalten | Langstreckenzieher, verbringt den Winter in Afrika |

| - Zugrouten | Überquert das Mittelmeer und die Sahara auf dem Weg zu den Winterquartieren |

| Schutzstatus | Nicht gefährdet, aber durch Habitatverlust und intensive Landwirtschaft regional beeinträchtigt |

| Besonderheiten | |

| - Anpassungsfähigkeit | Anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, von Wäldern bis zu städtischen Gärten |

| - Ökologische Rolle | Wichtiger Insektenfresser, trägt zur Kontrolle von Schadinsekten bei |

Gartenschläfer

Definition und Merkmale des Gartenschläfers:

| Begriff | Gartenschläfer |

| Wissenschaftlicher Name | Eliomys quercinus |

| Familie | Bilche (Gliridae) |

| Ordnung | Nagetiere (Rodentia) |

| Größe | Körperlänge: 11-17 cm, Schwanzlänge: 9-13 cm |

| Gewicht | 60-120 g |

| Aussehen | |

| - Fell | Oberseite graubraun bis grau, Unterseite weiß |

| - Gesicht | Markante schwarze Augenmaske, die sich von den Augen bis zu den Ohren erstreckt |

| - Schwanz | Länglich, buschig, oft mit weißer Spitze |

| Lebensraum | Wälder, Obstgärten, Parks, Hecken und Gebüsche |

| Verbreitung | Europa, von der Iberischen Halbinsel bis nach Osteuropa, einschließlich Teilen von Nordafrika |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Omnivor; frisst Insekten, Schnecken, kleine Wirbeltiere, Früchte, Nüsse und Samen |

| - Nahrungssuche | Nahrungssuche meist nachts |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | April bis August |

| - Wurfgröße | 2-7 Jungtiere |

| - Nestbau | Baut Nester in Baumhöhlen, Nistkästen, Gebäuden und im dichten Unterholz |

| Verhalten | |

| - Aktivität | Nachtaktiv, verbringt den Tag in Schlafnestern |

| - Winterschlaf | Hält Winterschlaf von Oktober bis April/Mai |

| - Sozialverhalten | Einzelgängerisch, außer in der Fortpflanzungszeit |

| Schutzstatus | Regional gefährdet, durch Habitatverlust und Fragmentierung bedroht |

| Besonderheiten | |

| - Schutzmaßnahmen | Erhalt von Lebensräumen, Anbringen von Nistkästen |

| - Ökologische Rolle | Trägt zur Verbreitung von Samen bei und reguliert Insektenpopulationen |

| - Erkennung | Leicht an der markanten Augenmaske und dem buschigen Schwanz zu erkennen |

Gasdrucklader

Definition und Merkmale eines Gasdruckladers:

| Begriff | Gasdrucklader |

| Beschreibung | Ein Gasdrucklader ist eine halbautomatische oder automatische Schusswaffe, bei der die Energie des Gasdrucks, der beim Abfeuern der Patrone entsteht, genutzt wird, um die Waffe nachzuladen. |

| Funktionsweise | |

| - Gasentnahme | Ein Teil der heißen Gase, die beim Abfeuern der Patrone entstehen, wird durch eine Bohrung im Lauf abgezweigt. |

| - Kolbenmechanismus | Die abgezweigten Gase drücken auf einen Kolben oder direkten Gasstempel, der den Verschluss zurückstößt. |

| - Rücklauf | Der zurückgestoßene Verschluss wirft die leere Patronenhülse aus und spannt die Schlagfeder. |

| - Vorwärtslauf | Die gespannte Schlagfeder treibt den Verschluss wieder nach vorne, wobei eine neue Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager eingeführt wird. |

Funktionen eines Gasdruckladers:

| Funktion | Beschreibung |

| Automatisches Nachladen | Nutzt die Energie der abgefeuerten Patrone, um den Nachladevorgang automatisch auszuführen, was schnellere Folgeschüsse ermöglicht. |

| Erhöhung der Schussrate | Im Vergleich zu Repetierwaffen ermöglicht der Gasdrucklader eine höhere Schussfolge, da der Schütze den Nachladevorgang nicht manuell durchführen muss. |

| Reduktion der Rückstoßbelastung | Der Gasdruckmechanismus kann einen Teil des Rückstoßes absorbieren, was die Schussgenauigkeit und den Komfort beim Schießen verbessert. |

| Zuverlässigkeit und Robustheit | Viele Gasdrucklader sind für ihre Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen bekannt. |

| Einfache Bedienung | Die halbautomatische Funktion ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung, die für verschiedene Anwendungen geeignet ist. |

Ein Gasdrucklader ist eine effiziente und zuverlässige Schusswaffe, die durch die Nutzung von Gasdruck zum Nachladen eine hohe Feuerrate und reduzierte Rückstoßbelastung bietet. Diese Eigenschaften machen ihn zu einer bevorzugten Wahl für militärische, jagdliche und sportliche Anwendungen.

Geäfter

Das Geäfter sind bei Schalenwild nach hinten und oben zurückgezogene Strahlen des Laufskeletts. Sie entsprechen an eurer Hand dem Zeigefinger und dem kleinen Finger. Der Daumen existiert nicht. Bei Schalenwild wird das Geäfter in der

Regel erst beim flüchtenden Stück im Tritt sichtbar. Im Tritt von Schwarzwild hingegen ist es immer abgedrückt.

Gebirgsstelze

Definition und Merkmale der Gebirgsstelze:

| Begriff | Gebirgsstelze |

| Wissenschaftlicher Name | Motacilla cinerea |

| Familie | Stelzen und Pieper (Motacillidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Größe | Körperlänge: 18-20 cm, Flügelspannweite: 25-27 cm |

| Gewicht | 14-19 g |

| Aussehen | |

| - Gefieder | Oberseite grau, Unterseite gelb; Männchen in der Brutzeit mit schwarzer Kehle, Weibchen blasser |

| - Schwanz | Lang und ständig wippend, gelb mit weißen Rändern |

| - Beine | Lang und schlank, angepasst für das Laufen und Wippen |

| Lebensraum | Bevorzugt klare, schnell fließende Gewässer in Gebirgs- und Hügellandschaften, oft in der Nähe von Bächen und Flüssen |

| Verbreitung | Europa, Asien und Nordafrika; in Europa häufig in den Alpen, Pyrenäen und Karpaten |

| Nahrung | |

| - Ernährung | Insekten und andere kleine Wirbellose, die sie am Ufer und im flachen Wasser fängt |

| - Jagdverhalten | Ständig in Bewegung, wippt mit dem Schwanz und fängt Beute im Flug oder am Boden |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | April bis August |

| - Nestbau | Nest in Spalten, unter Brücken oder in Gebäudenischen, gut versteckt |

| - Gelege | 4-6 Eier, Brutdauer etwa 12-14 Tage |

| - Aufzucht | Beide Eltern füttern die Jungvögel, die nach etwa 13-15 Tagen flügge werden |

| Verhalten | |

| - Gesang | Einfache, zwitschernde Rufe, oft im Flug vorgetragen |

| - Sozialverhalten | Territorial während der Brutzeit, ansonsten oft einzelgängerisch |

| Zugverhalten | Teilweise Zugvogel, Populationen in nördlichen und höheren Lagen ziehen im Winter in wärmere Gebiete |

| Schutzstatus | Nicht gefährdet, aber durch Umweltverschmutzung und Veränderungen in Fluss- und Bachsystemen lokal bedroht |

| Besonderheiten | |

| - Wippverhalten | Charakteristisches Wippen mit dem Schwanz, besonders auffällig und typisch für die Art |

| - Anpassungsfähigkeit | Anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume, solange es in der Nähe von Wasser ist |

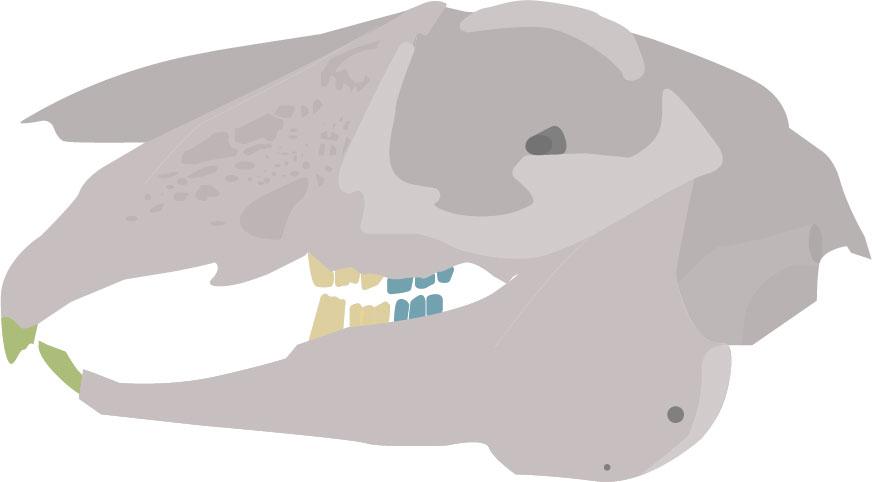

Gebiss der Hasenartigen

Die Schneidezähne im Oberkiefer von Hasenartigen sind einzigartig. Sie bestehen aus Nagezähnen und den dahinterliegenden Stiftzähnen. Diese Zähne besitzen offene Wurzeln, die ein kontinuierliches Wachstum ermöglichen und sich durch Abnutzung selbst schärfen. Da Eckzähne fehlen, entsteht eine relativ große Lücke. Die Backenzähne bilden eine Kaufläche.

Gebiss vom Fuchs

Aufbau und Zahnformel des Gebisses eines Fuchses

Ein Fuchs hat ein gut entwickeltes Gebiss, das für seine omnivore Ernährungsweise ausgelegt ist. Die Zahnformel beschreibt die Anzahl und Art der Zähne in jeder Hälfte des Ober- und Unterkiefers und ist wie folgt:

Zahnformel eines Fuchses:

- Oberkiefer (Maxilla): 3I, 1C, 4P, 2M

- Unterkiefer (Mandibula): 3I, 1C, 4P, 3M

Dies ergibt insgesamt 42 Zähne, was typisch für viele Hundeartige (Canidae) ist.

Details zum Gebiss:

- Schneidezähne (Incisivi, I):

- Eckzähne (Canini, C):

- Vormahlzähne (Prämolaren, P):

- Mahlzähne (Molaren, M):

Funktion der Zähne:

- Schneidezähne: Zum Greifen und Halten von Nahrung.

- Eckzähne: Zum Reißen und Festhalten der Beute.

- Vormahlzähne und Mahlzähne: Zum Zerkleinern und Kauen von Nahrung, besonders Fleisch und Pflanzenmaterial.

Die spezifische Anordnung und Struktur des Gebisses ermöglichen es dem Fuchs, sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung effizient zu verarbeiten.

Gebräuchliche Schrotstärken

Unter Schrotstärke verstehen wir den Durchmesser der einzelnen Schrotkugeln. Je größer das Kaliber ist, desto weniger Schrote sind in der Ladung.

Gebrech

Unter Gebrech verstehen wir das Gebiß beim Schwarzwild.

GEE

Wenn die Waffe auf GEE engeschossen werden soll, gilt folgende Einstellung. GEE steht dabei für „günstigste Einschießentfernung“. Sie beträgt i. d. R. auf 100 m Entfernung 4 cm "hoch".

Gefahrenbereich

Gefahrenbereiche können je nach Kaliber und Munitionstyp variieren. Diese Werte sind allgemeine Richtwerte und können je nach spezifischer Munition und Waffe abweichen.

| Kaliber/Typ | Gefahrenbereich (in Metern) | Beschreibung |

| .22 LR | 1.500 | Kleinere Munition, häufig für Kleintiere und Training |

| .223 Remington | 3.800 | Gängig bei der Jagd auf mittelgroßes Wild |

| .308 Winchester | 4.500 | Beliebtes Jagdkaliber für große Wildarten |

| .30-06 Springfield | 4.800 | Universalkaliber für Jagd auf großes Wild |

| 7mm Remington Magnum | 5.000 | Hohe Reichweite und Durchschlagskraft |

| .300 Winchester Magnum | 5.300 | Sehr kraftvoll, geeignet für große und weite Ziele |

| .338 Lapua Magnum | 6.000 | Extrem weite Schussdistanzen und hohe Energie |

Anmerkungen

- Gefahrenbereich: Die maximale Entfernung, die ein Geschoss zurücklegen kann und noch gefährlich ist.

- Beschreibung: Ein kurzer Überblick über die typische Verwendung der Munition.

Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierung. Es ist wichtig, die spezifischen Angaben des Herstellers und die örtlichen Jagdvorschriften zu beachten, um die Sicherheit bei der Jagd zu gewährleisten.

Bei Schrotmunition gilt die Faustregel: Schrotstärke x 100

Geflügelpest

Definition der Geflügelpest

Die Geflügelpest, auch bekannt als Vogelgrippe oder Aviäre Influenza, ist eine hochansteckende Viruserkrankung, die hauptsächlich Vögel, insbesondere Geflügel, betrifft. Sie wird durch Influenza-A-Viren verursacht, wobei verschiedene Subtypen existieren, von denen einige auch auf Menschen und andere Tiere übertragbar sind.

Hauptmerkmale:

- Erreger: Influenza-A-Viren (Subtypen wie H5N1, H7N9)

- Übertragung: Direkter Kontakt mit infizierten Vögeln, deren Exkrementen, kontaminiertem Futter, Wasser oder Equipment. Auch über Lufttröpfchen möglich.

- Symptome bei Vögeln:

- Symptome bei Menschen (bei Übertragung):

Prävention und Kontrolle:

- Biosicherheitsmaßnahmen: Strenge Hygienemaßnahmen in Geflügelbetrieben, Quarantäne für Neuankömmlinge, Desinfektion von Ausrüstung und Personal.

- Impfungen: In einigen Fällen werden Impfstoffe eingesetzt, um Geflügel zu schützen.

- Überwachung und Meldung: Regelmäßige Kontrollen und sofortige Meldung von Verdachtsfällen an die zuständigen Behörden.

- Keulung und Sperrgebiete: Im Fall eines Ausbruchs werden oft betroffene Tiere getötet und Sperrgebiete eingerichtet, um die Ausbreitung zu verhindern.

Die Geflügelpest stellt eine bedeutende Bedrohung für die Geflügelwirtschaft dar und erfordert daher umfassende Maßnahmen zur Überwachung und Kontrolle.

Geflügelt

Unter Geflügelt verstehen wir, wenn ein beschossenes und getrofenes Stück Federwild trudelnd vom Himmel fällt. Dieses Schusszeichen gibt aufschluss darüber, dass die Schwingen getroffen wurden.

Geheck

Unter Geheck verstehen wir die Welpen des Raubwildes BSp. Fuchs