Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Kreuzblütler

Kreuzblütler (Brassicaceae)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kreuzblütler |

| Wissenschaftlicher Name | Brassicaceae (früher Cruciferae) |

| Familie | Kreuzblütler (Brassicaceae) |

| Ordnung | Kreuzblütlerartige (Brassicales) |

| Verbreitungsgebiet | Weltweit, besonders in gemäßigten Zonen |

| Lebensraum | Vielfältige Lebensräume, einschließlich Felder, Gärten, Wiesen |

| Pflanzenform | Einjährige bis mehrjährige Kräuter, Sträucher |

| Blüten | - Vier kreuzförmig angeordnete Blütenblätter |

| - Meistens in traubigen oder doldenartigen Blütenständen | |

| - Farben: Weiß, Gelb, Pink, Lila | |

| Blätter | - Wechselständig, oft einfach und fiederspaltig |

| - Manchmal gelappt oder gezähnt | |

| Früchte | - Schoten oder Schötchen |

| - Enthalten zahlreiche kleine Samen | |

| Ernährung | - Bevorzugt nährstoffreiche, gut durchlässige Böden |

| - Tolerant gegenüber verschiedenen Bodenbedingungen | |

| Vermehrung | - Über Samen |

| Nutzung | - Viele Arten als Gemüse, Öl- und Futterpflanzen |

| - Wichtige Nutzpflanzen: Raps, Kohl, Senf, Rettich, Radieschen, Brokkoli, Blumenkohl, Kresse | |

| - Einige Arten in der Medizin und Pharmazie verwendet | |

| Ökologische Bedeutung | - Wichtig für Bestäuber, einschließlich Bienen und Schmetterlinge |

| - Unterstützen die Bodengesundheit und Fruchtfolge in der Landwirtschaft | |

| Besonderheiten | - Enthalten oft Senfölglykoside, die charakteristischen Geschmack und Geruch verleihen |

| - Viele Kreuzblütler haben gesundheitliche Vorteile, z.B. antioxidative Eigenschaften | |

| Gefährdungsstatus | - Variiert je nach Art, viele nicht gefährdet |

| Beispiele für Pflanzen | - Raps (Brassica napus), Weißkohl (Brassica oleracea), Senf (Sinapis alba) |

| - Brokkoli (Brassica oleracea var. italica), Kresse (Lepidium sativum), Blumenkohl (Brassica oleracea var. botrytis) |

Kreuzlähme

Kreuzlähme

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kreuzlähme |

| Andere Bezeichnungen | Kreuzverschlag, Feiertagskrankheit, Sporadische Rhabdomyolyse |

| Definition | Kreuzlähme ist eine Erkrankung bei Pferden, die durch Muskelentzündungen und -krämpfe im Kreuz- und Lendenbereich gekennzeichnet ist. |

| Ursachen | - Plötzliche Anstrengung nach einer Ruhephase |

| - Fütterungsfehler, z.B. zu hohe Kohlenhydratzufuhr | |

| - Genetische Veranlagung | |

| - Elektrolyt- und Mineralstoffmangel | |

| Symptome | - Steifheit und Schmerzen im Kreuz- und Lendenbereich |

| - Schwitzen, Zittern | |

| - Dunkler Urin aufgrund von Myoglobinurie | |

| - Bewegungsunlust, Muskelverhärtungen | |

| - In schweren Fällen: Kolikartige Symptome, Festliegen | |

| Diagnose | - Klinische Untersuchung durch einen Tierarzt |

| - Blutuntersuchung (erhöhte Muskelenzymwerte wie CK und AST) | |

| - Urinuntersuchung (Nachweis von Myoglobin) | |

| Behandlung | - Sofortige Ruhe und Schonung |

| - Schmerz- und Entzündungshemmer | |

| - Infusionstherapie zur Unterstützung der Nierenfunktion | |

| - Elektrolyt- und Mineralstoffzufuhr | |

| - Langsame und schrittweise Wiederaufnahme des Trainings | |

| Vorbeugung | - Regelmäßige und ausgewogene Bewegung |

| - Angepasste Fütterung, insbesondere bei kohlenhydratreicher Ernährung | |

| - Ausreichende Versorgung mit Elektrolyten und Mineralstoffen | |

| - Vermeidung von plötzlichen Belastungswechseln | |

| Prognose | - Bei rechtzeitiger Behandlung gute Heilungschancen |

| - Wiederholungen möglich bei ungenügender Vorbeugung | |

| Besonderheiten | - Auch bekannt als Feiertagskrankheit, da es oft nach Ruhetagen auftritt |

| - Sporadische Rhabdomyolyse ist die medizinische Bezeichnung |

Kreuzotter

Kreuzotter (Vipera berus)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kreuzotter |

| Wissenschaftlicher Name | Vipera berus |

| Familie | Vipern (Viperidae) |

| Ordnung | Schuppenkriechtiere (Squamata) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien |

| Lebensraum | Wälder, Moore, Heidegebiete, Wiesen, Waldränder, Steppen |

| Körpergröße | 50 bis 90 cm, Weibchen meist größer als Männchen |

| Gewicht | 50 bis 180 g |

| Aussehen | - Grundfarbe variiert: grau, braun, rötlich oder schwarz |

| - Charakteristische Zickzack-Bänderung auf dem Rücken | |

| - Dreieckiger Kopf, vertikale Pupillen | |

| Ernährung | - Kleinsäuger (z.B. Mäuse, Wühlmäuse) |

| - Eidechsen, Frösche, Vögel, Insekten | |

| Fortpflanzung | - Paarungszeit: April bis Mai |

| - Lebendgebärend: 5 bis 20 Jungtiere pro Wurf, geboren im Spätsommer | |

| Giftigkeit | - Giftig, aber für gesunde Erwachsene selten lebensgefährlich |

| - Biss führt zu Schmerzen, Schwellung, manchmal zu systemischen Symptomen (Übelkeit, Schwindel) | |

| Verhalten | - Tagaktiv, in der Dämmerung aktiv |

| - Häufig sonnenbadend auf Steinen oder Holzstapeln | |

| - Scheu, bei Störung flüchtet sie meist | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Lokal durch Lebensraumverlust und Verfolgung bedroht | |

| Natürliche Feinde | - Greifvögel, Wildschweine, Igel, Füchse |

| Besonderheiten | - Einzige in weiten Teilen Europas verbreitete Giftschlange |

| - Bedeutender Bestandteil des Ökosystems, reguliert Nagetierpopulationen | |

| Schutzmaßnahmen | - Erhaltung und Schutz von Lebensräumen |

| - Aufklärung über die ökologische Bedeutung und Ungefährlichkeit für Menschen bei sachgemäßem Verhalten |

Krickente

Krickente (Anas crecca)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Krickente |

| Wissenschaftlicher Name | Anas crecca |

| Familie | Entenvögel (Anatidae) |

| Ordnung | Gänsevögel (Anseriformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordamerika |

| Lebensraum | Flachgewässer, Sümpfe, Teiche, Seen, Flussmündungen |

| Körpergröße | 34 bis 38 cm |

| Flügelspannweite | 53 bis 59 cm |

| Gewicht | 200 bis 400 g |

| Aussehen (Männchen) | - Brutkleid: kastanienbrauner Kopf mit grünem, metallisch glänzendem Augenstreif |

| - Körper graubraun mit gelbem, schwarzem und grünem Muster | |

| - Schlichtkleid: ähnlich dem Weibchen, aber etwas kräftiger gefärbt | |

| Aussehen (Weibchen) | - Ganzjährig braun gesprenkelt |

| - Deutlich kleiner und unscheinbarer als Männchen | |

| - Blaugrauer Flügelspiegel | |

| Ernährung | - Wasserpflanzen, Samen, Insekten, Weichtiere |

| - Sucht Nahrung meist an der Wasseroberfläche oder im flachen Wasser | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis Juni |

| - Nestbau gut versteckt in dichter Vegetation nahe am Wasser | |

| - Gelege: 6 bis 12 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 21 bis 23 Tage | |

| - Nestlingszeit: ca. 25 bis 30 Tage | |

| Zugverhalten | - Zugvogel, überwintert in Südeuropa, Nordafrika, Südasien |

| - Rückkehr zu den Brutgebieten im Frühjahr | |

| Stimme | - Männchen: hohes, pfeifendes „krrriek“ |

| - Weibchen: leises, schnatterndes „quack“ | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Regional durch Lebensraumverlust und Verschmutzung bedroht | |

| Natürliche Feinde | - Raubvögel, Füchse, große Raubtiere, Menschen |

| Besonderheiten | - Kleinste Schwimmente Europas |

| - Hervorragende Flieger, schnelle und wendige Flugmanöver | |

| - Wichtig für die Kontrolle von Wasserpflanzen und Insekten |

Krone

Unter Krone versteht man den oberen Teil eines Geweihes, mit mindestens 3 Enden.

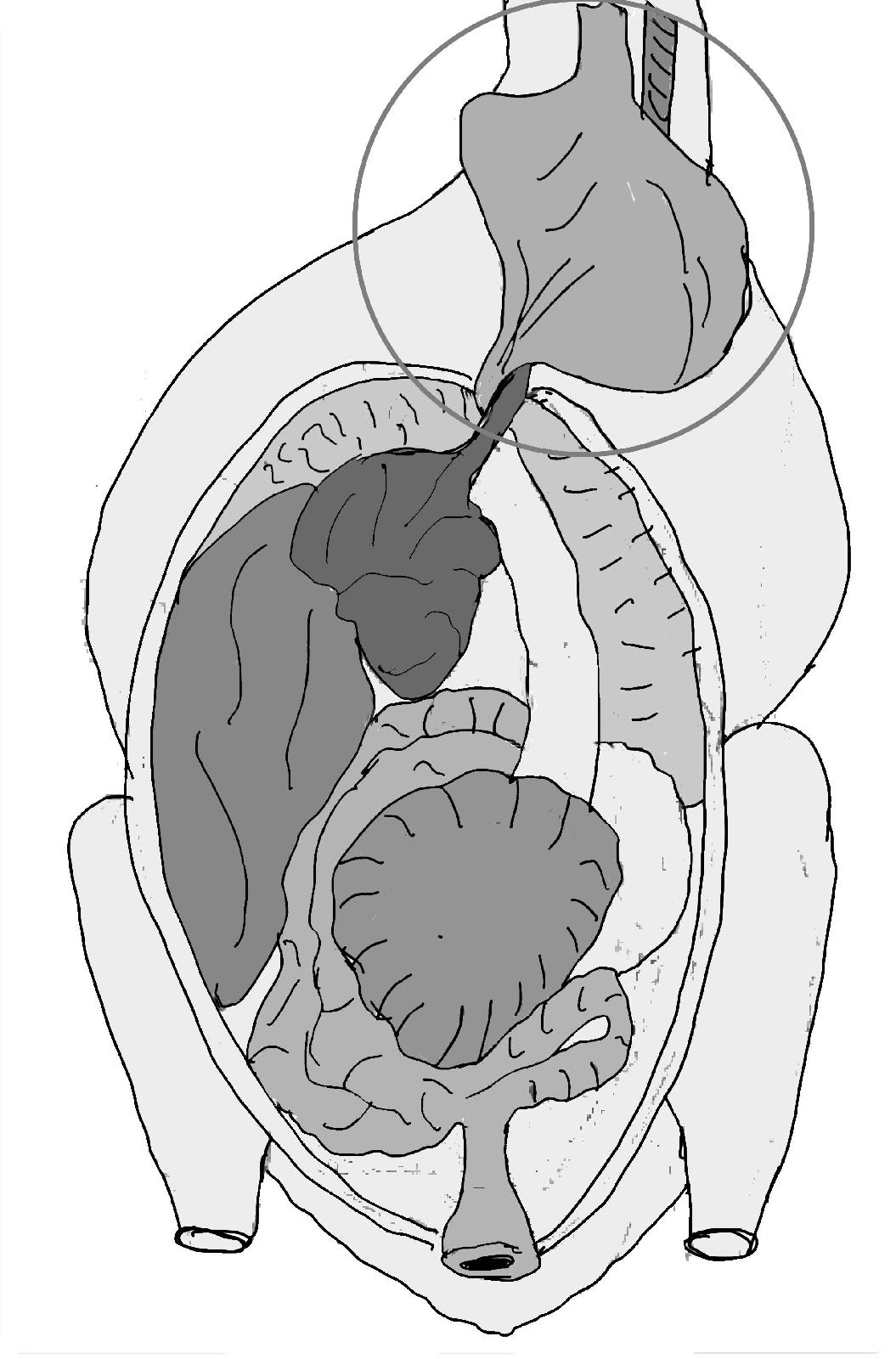

Kropf

Der Kropf ist eine Erweiterung der Speiseröhre bei Vögeln, die als Nahrungsspeicher dient und besonders bei Körnerfressern die aufgenommene Nahrung aufweicht. Nach dem Erlegen von Hühnervögeln und Tauben sollte der Kropf schnell entfernt werden, da der saure Inhalt ins Fleisch eindringen und es verderben kann.

Kropfmilch

Unter Kropfmilch versteht man ein Drüsensekret aus dem Kropf der Vögel. Sie besteht aus Wasser, Eiweiß und Fetten und wird von den Elterntieren hochgewürgt und Jungen verfüttert.

Krucken

Unter Krucken versteht man die Hörner bei dem Gamswild.

KS-Geschoss

Unter KS (Kegel-Spitz) Geschoss versteht man ein Teilmantelgeschoss des Hersteller RWS.

Kuckuck

Kuckuck (Cuculus canorus)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kuckuck |

| Wissenschaftlicher Name | Cuculus canorus |

| Familie | Kuckucke (Cuculidae) |

| Ordnung | Kuckucksvögel (Cuculiformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Afrika |

| Lebensraum | Wälder, offene Landschaften, Hecken, Moore |

| Körpergröße | 32 bis 34 cm |

| Flügelspannweite | 55 bis 60 cm |

| Gewicht | 100 bis 130 g |

| Aussehen | - Grau mit dunkler Bänderung auf der Unterseite |

| - Lange, spitze Flügel | |

| - Langer, abgerundeter Schwanz mit weißen Flecken | |

| Ernährung | - Insekten, besonders Raupen |

| - Spinnen, Schnecken, seltener kleine Wirbeltiere | |

| Fortpflanzung | - Brutparasitismus: legt Eier in die Nester anderer Vogelarten |

| - Typische Wirtsvögel: Rohrsänger, Grasmücken, Stelzen | |

| - Ein Ei pro Wirtsnest | |

| - Jungvögel schlüpfen nach ca. 12 Tagen und werfen Wirtsvogel-Eier oder -Junge aus dem Nest | |

| Zugverhalten | - Zugvogel, überwintert in Afrika südlich der Sahara |

| - Rückkehr zu den Brutgebieten im Frühjahr | |

| Stimme | - Bekanntes „ku-ku“-Rufen, vor allem im Frühjahr |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Bestandsrückgänge in einigen Regionen durch Lebensraumverlust | |

| Natürliche Feinde | - Greifvögel, Säugetiere, Schlangen |

| Besonderheiten | - Berühmt für seinen Brutparasitismus |

| - Verändert Rufe je nach Region und Dialekt | |

| - Symbolische Bedeutung in vielen Kulturen |

Anmerkungen

- Brutparasitismus: Der Kuckuck legt seine Eier in die Nester anderer Vogelarten, um die Aufzucht der Jungen den Wirtsvögeln zu überlassen. Dies ist eine bemerkenswerte Anpassung und ein bekanntes Verhalten in der Vogelwelt.

Kuder

Unter Kuder versteht man eine männliche Wildkatze.

Kugeldrilling

Ein Kugeldrilling ist eine Kipplaufwaffe mit drei gezogenen Läufen.

Kugelfang

Der Kugelfang, genauer gesagt Geschossfang, ist eine Vorrichtung oder ein Gelände, das ein Geschoss sicher abfängt. Auf dem Schießstand werden dafür spezielle Sand- oder Erdwälle verwendet. Bei der Jagd wird ein natürlicher Kugelfang durch das Gelände genutzt, wobei der Schuss von erhöhten Positionen wie Hochsitzen hilfreich ist. Kugelfang auf der Jagd ist ausschließlich gewachsener Boden!

Kugelriss

Unter Kugelriss versteht man den aufgerissenen Boden durch das Eindringen des Geschosses. Im Falle eines beschossenen Stück Wild gibt er Anzeichen auf den Treffersitz anhand von Pirschzeichen.

Kugelschlag

Unter Kugelschlag versteht man das Geräusch beim Auftreffen der Kugel auf das Ziel.

Kulturflüchter

Kulturflüchter

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kulturflüchter |

| Definition | Kulturflüchter sind Tier- oder Pflanzenarten, die menschlich beeinflusste oder veränderte Lebensräume meiden und nur in naturnahen oder unberührten Umgebungen vorkommen. |

| Merkmale | - Empfindlich gegenüber menschlicher Aktivität und Veränderungen |

| - Bevorzugen naturnahe, ungestörte Lebensräume | |

| - Häufig spezialisierte Lebensweise und spezifische Habitatansprüche | |

| Lebensräume | - Urwälder, unberührte Feuchtgebiete, abgelegene Bergregionen |

| - Naturschutzgebiete, Wildnisgebiete | |

| Beispiele für Tiere | - Auerhuhn (Tetrao urogallus) |

| - Luchs (Lynx lynx) | |

| - Schwarzstorch (Ciconia nigra) | |

| Beispiele für Pflanzen | - Arnika (Arnica montana) |

| - Frauenschuh (Cypripedium calceolus) | |

| - Bergkiefer (Pinus mugo) | |

| Gefährdungsstatus | - Oft gefährdet durch Habitatverlust und menschliche Störungen |

| - Viele Kulturflüchter stehen auf Roten Listen bedrohter Arten | |

| Schutzmaßnahmen | - Einrichtung und Erhaltung von Naturschutzgebieten und Wildnisgebieten |

| - Renaturierung von Lebensräumen | |

| - Minimierung menschlicher Eingriffe und Störungen | |

| Ökologische Bedeutung | - Indikatoren für die Gesundheit und Unversehrtheit von Ökosystemen |

| - Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität | |

| Herausforderungen | - Konflikte zwischen Naturschutz und menschlicher Landnutzung |

| - Klimawandel und seine Auswirkungen auf naturnahe Lebensräume |

Kulturfolger

Kulturfolger

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kulturfolger |

| Definition | Kulturfolger sind Tier- oder Pflanzenarten, die menschlich beeinflusste oder veränderte Lebensräume nutzen und von diesen profitieren. |

| Merkmale | - Anpassungsfähig an menschliche Umgebung und Aktivitäten |

| - Bevorzugen oder tolerieren veränderte und urbane Lebensräume | |

| - Häufig generalistische Lebensweise | |

| Lebensräume | - Städte, Dörfer, landwirtschaftliche Flächen |

| - Siedlungsnähe, Parks, Gärten, Felder | |

| Beispiele für Tiere | - Haussperling (Passer domesticus) |

| - Stadtfuchs (Vulpes vulpes) | |

| - Wanderratte (Rattus norvegicus) | |

| Beispiele für Pflanzen | - Löwenzahn (Taraxacum officinale) |

| - Giersch (Aegopodium podagraria) | |

| - Beifuß (Artemisia vulgaris) | |

| Verhaltensanpassungen | - Nutzen menschliche Strukturen und Abfälle als Nahrungsquelle |

| - Brüten oder nisten in Gebäuden, Dächern, Brücken | |

| - Anpassung an Störungen und Lärm | |

| Ökologische Bedeutung | - Tragen zur urbanen Biodiversität bei |

| - Können ökologische Nischen in menschlich geprägten Umgebungen besetzen | |

| Herausforderungen | - Konflikte mit Menschen durch Schäden oder Hygieneprobleme |

| - Risiko der Überpopulation in urbanen Gebieten | |

| Schutzmaßnahmen | - Management und Kontrolle von Populationen in städtischen Gebieten |

| - Förderung einer umweltfreundlichen Stadtplanung | |

| - Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung |

Kulturpflanzen

Unter Kulturpflanzen versteht man gezüchtete Nutz- oder Zierpflanzen.

Kümmern

Unter "Kümmern" versteht man krankes Wild.

Kunden

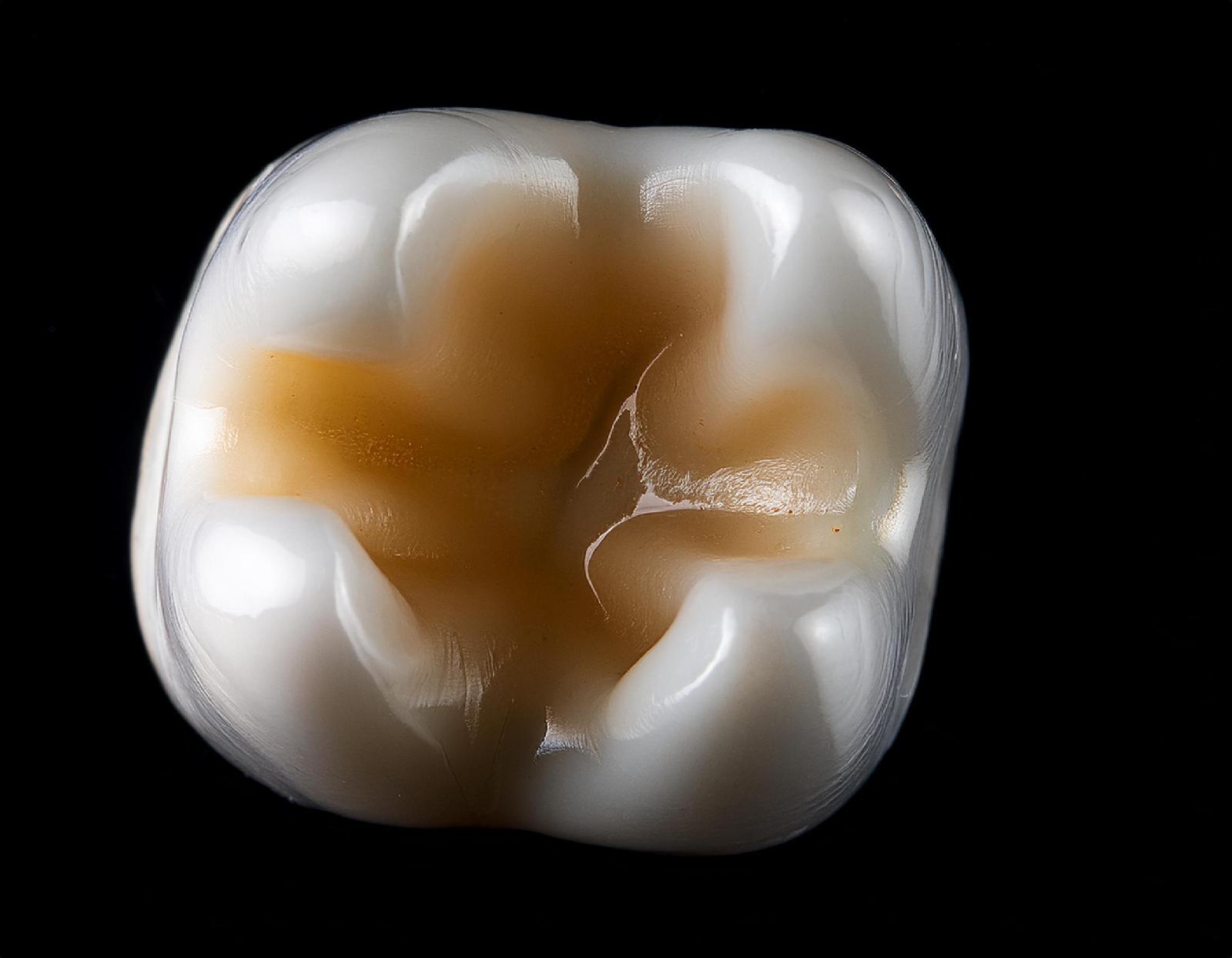

Unter Kunden versteht man die Vertiefungen im Zahn.