Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Großer Wiesenknopf

Großer Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Großer Wiesenknopf |

| Wissenschaftlicher Name | Sanguisorba officinalis |

| Familie | Rosengewächse (Rosaceae) |

| Ordnung | Rosenartige (Rosales) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordamerika |

| Lebensraum | Feuchte Wiesen, Auen, Uferbereiche, Wegränder |

| Wuchshöhe | 50 bis 150 cm |

| Blütezeit | Juni bis September |

| Blüten | - Dunkelrote, kugelige Blütenstände |

| - Blütenstände dicht besetzt mit kleinen Einzelblüten | |

| - Keine Kronblätter, nur Kelchblätter sichtbar | |

| Blätter | - Gefiedert, wechselständig |

| - Fiederblättchen oval bis lanzettlich | |

| Früchte | - Kleine Nüsschen, die sich im Herbst bilden |

| Ernährung | - Lichtkeimer, bevorzugt feuchte, nährstoffreiche Böden |

| Fortpflanzung | - Durch Samen und vegetative Vermehrung |

| - Ausläuferbildung möglich | |

| Nutzung | - Zierpflanze in naturnahen Gärten und Feuchtgebieten |

| - Medizinische Anwendungen in der Volksmedizin | |

| Medizinische Verwendung | - Traditionell verwendet bei Durchfall, Entzündungen und Wunden |

| - Enthält Gerbstoffe und Flavonoide | |

| Ökologische Bedeutung | - Wichtige Nahrungsquelle für verschiedene Insekten, besonders für Schmetterlinge und Bienen |

| Besonderheiten | - Toleriert zeitweilige Überflutungen |

| - Robust und anpassungsfähig |

Anmerkungen

- Ökologische Rolle: Der Große Wiesenknopf spielt eine wichtige Rolle in feuchten Wiesenökosystemen und unterstützt die Biodiversität, indem er zahlreichen Insekten Nahrung bietet.

- Medizinische Nutzung: In der traditionellen Medizin wird der Große Wiesenknopf aufgrund seiner entzündungshemmenden und adstringierenden Eigenschaften geschätzt.

Großes Gescheide

Unter dem große Gescheide bezeichnet man beim wiederkäuenden Schalenwild den Pansen sowie den Netz-, Blätter- und Labmagen sowie beim übrigen Haarwild den Magen.

Großes Jägerrecht

In früheren Zeiten war das Große Jägerrecht ein Bestandteil der Vergütung eines angestellten Berufsjägers. Es umfasste das Kleine Jägerrecht sowie den Kopf, den Hals samt dem Vorschlag bis zur dritten Rippe, die Decke und das Fettgewebe, also Unterhautfett und Eingeweidefett.

Großes Wiesel

Großes Wiesel (Mustela erminea)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Großes Wiesel |

| Wissenschaftlicher Name | Mustela erminea |

| Familie | Marder (Mustelidae) |

| Ordnung | Raubtiere (Carnivora) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordamerika |

| Lebensraum | Verschiedene Lebensräume, einschließlich Wiesen, Wälder, Hecken, Moorgebiete, und landwirtschaftliche Flächen |

| Körpergröße | 20 bis 40 cm (Kopf-Rumpf-Länge) |

| Schwanzlänge | 8 bis 12 cm |

| Gewicht | 100 bis 300 Gramm |

| Färbung | - Sommer: Oberseite braun, Unterseite weiß bis gelblich |

| - Winter: Komplett weiß, nur die Schwanzspitze bleibt schwarz | |

| Ernährung | - Fleischfresser (Carnivor) |

| - Beutet Nagetiere, Vögel, Eier, Insekten | |

| Fortpflanzung | - Paarungszeit: Frühling und Sommer |

| - Tragzeit: 9 bis 10 Monate mit Keimruhe | |

| - Wurfgröße: 4 bis 12 Jungtiere | |

| - Jungtiere sind nach etwa 8 Wochen selbstständig | |

| Aktivität | - Tag- und nachtaktiv |

| - Sehr beweglich und wendig, kann gut klettern und schwimmen | |

| Ruf / Lautäußerung | - Verschiedene Lautäußerungen, einschließlich Quieken und Knurren |

| Gefährdungsstatus | Nicht gefährdet, aber lokale Bestandsrückgänge durch Habitatverlust |

| Besonderheiten | - Bekanntermaßen Wechsel des Fells zwischen Sommer und Winter |

| - Auch als Hermelin bekannt, besonders im Winterfell geschätzt |

Anmerkungen

- Fellwechsel: Das Große Wiesel wechselt sein Fell zwischen Sommer und Winter, was ihm eine ausgezeichnete Tarnung in beiden Jahreszeiten ermöglicht.

- Ökologische Rolle: Als Raubtier spielt das Große Wiesel eine wichtige Rolle bei der Kontrolle von Nagetierpopulationen und trägt zur Gesundheit der Ökosysteme bei.

Großtrappe

Großtrappe (Otis tarda)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Großtrappe |

| Wissenschaftlicher Name | Otis tarda |

| Familie | Trappen (Otididae) |

| Ordnung | Kranichvögel (Gruiformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien |

| Lebensraum | Offene Landschaften wie Steppen, Weideland, Getreidefelder |

| Körpergröße | Männchen: 90 bis 105 cm |

| Weibchen: 75 bis 85 cm | |

| Gewicht | Männchen: 8 bis 16 kg |

| Weibchen: 3 bis 5 kg | |

| Färbung | - Oberseite: Braun mit schwarzen Flecken |

| - Unterseite: Weiß | |

| - Männchen: Im Prachtkleid mit auffälligen "Schnurrbart"-Federn an den Seiten des Schnabels | |

| Ernährung | - Pflanzenmaterial, Samen, Insekten, kleine Wirbeltiere |

| Fortpflanzung | - Balzzeit: März bis April |

| - Nestbau am Boden, oft in Getreidefeldern | |

| - Gelege: 2 bis 3 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 25-28 Tage | |

| - Küken sind Nestflüchter und folgen der Mutter sofort nach dem Schlüpfen | |

| Ruf / Lautäußerung | - Tiefe, dröhnende Rufe während der Balz |

| Gefährdungsstatus | Global gefährdet, Populationen rückläufig aufgrund von Lebensraumverlust und landwirtschaftlicher Intensivierung |

| Zugverhalten | Teilweise Zugvögel, je nach Population; mitteleuropäische Vögel ziehen oft in südlichere Gebiete |

| Besonderheiten | - Eine der schwersten flugfähigen Vogelarten |

| - Männchen führen auffällige Balzrituale auf speziellen Balzplätzen durch (Balzarenen) |

Anmerkungen

- Balzverhalten: Die Großtrappe ist bekannt für ihr beeindruckendes Balzverhalten, bei dem die Männchen ihre weißen Brustfedern aufplustern und in auffälligen Posen umhergehen.

- Gefährdung: Durch Habitatverlust und die Intensivierung der Landwirtschaft sind die Bestände der Großtrappe stark rückläufig. Schutzmaßnahmen sind in vielen Ländern erforderlich, um ihre Populationen zu stabilisieren.

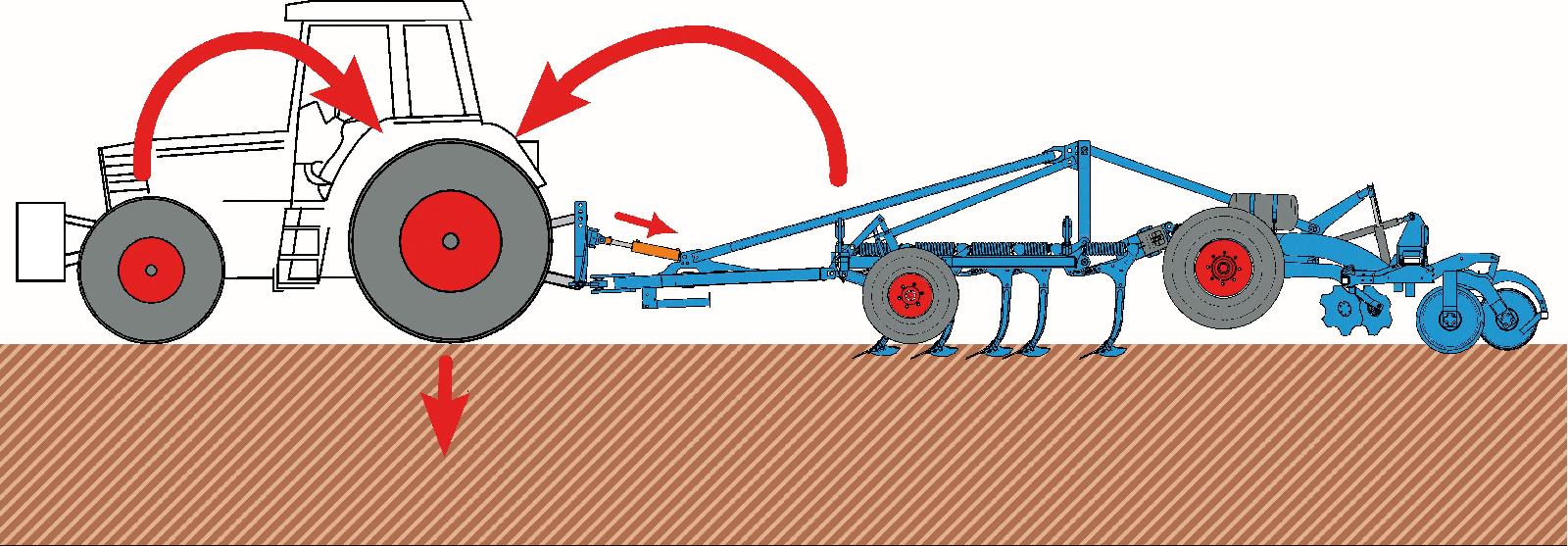

Grubber

Landwirtschaftliches Gerät zur Bodenbearbeitung. der Boden wird erst gelockert und dann gewalzt.

Grummet

Grummet ist heu aus dem zweite Schnitt von Grünland.

Grundlagen des Waldbaus

Grundlagen des Waldbaus

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Waldbau |

| Definition | Wissenschaft und Praxis der Bewirtschaftung, Pflege und Entwicklung von Wäldern zur nachhaltigen Nutzung und Erhaltung ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen. |

| Ziele | - Nachhaltige Nutzung der Waldressourcen |

| - Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität | |

| - Schutz der Waldfunktionen (z.B. Klimaschutz, Wasserschutz) | |

| - Förderung der Erholungsfunktion des Waldes | |

| Waldtypen | - Laubwald |

| - Nadelwald | |

| - Mischwald | |

| Bewirtschaftungsformen | - Kahlschlag |

| - Schirmschlag | |

| - Femelschlag | |

| - Plenterwaldwirtschaft | |

| Pflanzung und Verjüngung | - Natürliche Verjüngung (Samenfall, Stockausschlag) |

| - Künstliche Verjüngung (Aufforstung, Pflanzung) | |

| Waldpflege | - Durchforstung (Entnahme von Bäumen zur Förderung des Bestands) |

| - Kronenpflege | |

| - Bodenschutzmaßnahmen | |

| Schutzmaßnahmen | - Schutz vor Wildverbiss (z.B. Zäune, Schutzstrümpfe) |

| - Schädlingsbekämpfung (z.B. Borkenkäferbekämpfung) | |

| - Waldbrandschutz | |

| Nutzungsarten | - Holzernte (Brennholz, Bauholz, Industrieholz) |

| - Nichtholzprodukte (z.B. Pilze, Beeren, Wild) | |

| - Dienstleistungen (z.B. Erholung, Tourismus) | |

| Nachhaltigkeit | - Gleichgewicht zwischen Holznutzung und Nachwuchs |

| - Langfristige Erhaltung der Waldfunktionen | |

| Ökologische Bedeutung | - Habitat für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten |

| - Einfluss auf das lokale und globale Klima | |

| - Schutz vor Erosion und Hochwasser | |

| Soziale Funktionen | - Erholungsraum für die Bevölkerung |

| - Bildungs- und Forschungsraum | |

| - Kultur- und Geschichtsträger |

Anmerkungen

- Nachhaltigkeit: Der Begriff der Nachhaltigkeit im Waldbau bedeutet, dass nicht mehr Holz geerntet wird, als nachwächst, um den Wald langfristig zu erhalten.

- Vielfältige Funktionen: Wälder bieten nicht nur Holz und andere Produkte, sondern sind auch wichtig für den Klimaschutz, den Wasserhaushalt und als Erholungsraum.

Gründüngung

Unter Gründüngung versteht man den Anbau von Zwischenfrüchten, die nicht geerntet werden, sondern untergerubbert um Beispielsweise den Boden mit Stickstoff anzureichern.

Grüneinband

Grüneinband

Schälschäden treten häufig in Fichten-, Tannen- oder Buchenbeständen auf und werden hauptsächlich durch Rotwild verursacht. Besonders betroffen sind Bestände im Stangenholzstadium (Stammdurchmesser in Brusthöhe 7 bis 20 cm) oder im geringeren Baumholzstadium (Stammdurchmesser 21 bis 35 cm). Dabei wird die fest haftende Rinde entweder im Winter abgenagt oder im Sommer in langen Streifen vom Baum gezogen. Die entblößten Stellen bieten Pilzen eine Angriffsfläche, was insbesondere bei Fichten zu erheblichen Schäden an den wertvolleren unteren Stammteilen führen kann, etwa durch Rotfäule.

- Grüneinband: Das Herunterbiegen und Fixieren von Ästen mit Draht bis zu einer Höhe von zwei Metern kann den Stamm vor dem Verbiss durch Wildtiere schützen

- Zusätzlich können abgeschnittene Äste um den Stamm herum aufgestellt und mit Draht fixiert werden.

- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Harzfluss durch kleine, vorsichtige Verletzungen am Stamm anzuregen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, das Kambium, die Gewebeschicht, die für das Dickenwachstum des Baumes verantwortlich ist, nicht zu beschädigen.

Grünfink

Grünfink (Chloris chloris)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Grünfink |

| Wissenschaftlicher Name | Chloris chloris |

| Familie | Finken (Fringillidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Nordafrika, Westasien |

| Lebensraum | Wälder, Gärten, Parks, Hecken, Obstgärten |

| Körpergröße | 14 bis 16 cm |

| Gewicht | 25 bis 34 Gramm |

| Färbung | - Männchen: Olivgrün mit gelben Flügel- und Schwanzfedern |

| - Weibchen: Mehr bräunlich-grau mit weniger ausgeprägten Gelbtönen | |

| - Beide Geschlechter mit kräftigem, kegelförmigem Schnabel | |

| Ernährung | - Hauptsächlich Samen und Beeren |

| - Ergänzt durch Insekten, besonders während der Brutzeit | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis Juli |

| - Nestbau in Büschen oder Bäumen | |

| - Gelege: 4 bis 6 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 13-14 Tage | |

| - Jungvögel sind nach etwa 14-16 Tagen flügge | |

| Ruf / Gesang | - Vielseitiges, melodisches Zwitschern und Trillern |

| - Ruf: Weiches "twii" | |

| Gefährdungsstatus | Nicht gefährdet, stabile Populationen |

| Zugverhalten | Teilweise Standvogel, in nördlichen Regionen teils Zugvogel |

| Besonderheiten | - Anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume |

| - Oft an Futterstellen im Winter zu beobachten | |

| - Gesellig, oft in kleinen Trupps unterwegs |

Anmerkungen

- Geselligkeit: Grünfinken sind gesellige Vögel und werden häufig in kleinen Gruppen an Futterstellen beobachtet.

- Anpassungsfähigkeit: Der Grünfink ist anpassungsfähig und findet sowohl in natürlichen als auch in menschlich geprägten Landschaften geeignete Lebensräume.

Grünspecht

Grünspecht (Picus viridis)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Grünspecht |

| Wissenschaftlicher Name | Picus viridis |

| Familie | Spechte (Picidae) |

| Ordnung | Spechtvögel (Piciformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, westliches Asien |

| Lebensraum | Laub- und Mischwälder, Obstgärten, Parks, offenes Waldland |

| Körpergröße | 30 bis 36 cm |

| Spannweite | 40 bis 42 cm |

| Gewicht | 180 bis 220 Gramm |

| Färbung | - Oberseite: Grün |

| - Unterseite: Hellgrün bis gelblich | |

| - Kopf: Rote Krone und Nacken, schwarzer Augenstreif | |

| - Männchen: Zusätzlich roter Fleck unter dem Auge | |

| - Weibchen: Kein roter Fleck unter dem Auge | |

| Ernährung | - Hauptsächlich Ameisen und deren Larven |

| - Ergänzt durch andere Insekten und Beeren | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis Juni |

| - Nestbau in selbst gehackten Höhlen in Bäumen | |

| - Gelege: 5 bis 7 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 14-17 Tage | |

| - Jungvögel verlassen das Nest nach ca. 24 Tagen | |

| Ruf / Lautäußerung | - Markantes, lautes "kjück-kjück-kjück" |

| - Typisches "Lachen" (lachender Ruf) | |

| Gefährdungsstatus | Nicht gefährdet, stabile Populationen |

| Besonderheiten | - Häufig auf dem Boden zu finden, wo er nach Ameisen sucht |

| - Weniger trommeln als andere Spechtarten | |

| - Starke Zunge zum Aufnehmen von Ameisen und deren Larven |

Anmerkungen

- Verhalten: Der Grünspecht ist oft auf dem Boden zu beobachten, wo er mit seiner langen Zunge in Ameisenhügeln nach Nahrung sucht.

- Ruf: Sein charakteristischer Ruf und das „Lachen“ sind wichtige Erkennungsmerkmale, die ihn auch aus der Ferne identifizierbar machen.