Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Zuckerrübe

Zuckerrübe:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zuckerrübe |

| Wissenschaftlicher Name | Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. altissima |

| Aussehen | |

| - Größe | Wurzelgewicht von 0,5 bis 1,5 kg |

| - Blätter | Große, grüne Blätter, die eine Rosette bilden |

| - Wurzel | Dick, fleischig, weiß bis hellgelb, konisch bis zylindrisch |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Ursprünglich Mittelmeerraum, heute weltweit in gemäßigten Klimazonen angebaut |

| - Standorte | Bevorzugt tiefgründige, nährstoffreiche Böden |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Wichtige Kulturpflanze für die Zuckerproduktion |

| - Bodenverbesserung | Trägt zur Bodenlockerung und -verbesserung bei durch tiefreichende Wurzeln |

| Anbau | |

| - Aussaat | Frühjahr (März bis April) |

| - Ernte | Herbst (September bis November) |

| - Pflege | Hoher Bedarf an Wasser und Nährstoffen, insbesondere Stickstoff |

| Nutzung | |

| - Zuckerproduktion | Hauptquelle für die industrielle Zuckerherstellung |

| - Futtermittel | Rübenblätter und Nebenprodukte werden als Viehfutter verwendet |

| - Nebenprodukte | Melasse (für Gärungsprozesse und als Tierfutter), Pressschnitzel (Tierfutter) |

| Wirtschaftliche Bedeutung | |

| - Hauptanbaugebiete | Europa (insbesondere Deutschland, Frankreich, Polen), USA, Russland |

| - Ertrag | Durchschnittlich 50-80 Tonnen pro Hektar |

| Zuckeranteil | |

| - Gehaltsangabe | 15-20 % Zuckeranteil in der Wurzel |

| Krankheiten und Schädlinge | |

| - Krankheiten | Rübenfäule, Blattfleckenkrankheit, Rübenmosaikvirus |

| - Schädlinge | Rübennematoden, Blattläuse, Rübenfliegen |

| Verarbeitung | |

| - Schritte | Reinigung, Schneiden, Extraktion des Zuckersafts, Verdampfung, Kristallisation |

| Besonderheiten | |

| - Züchtung | Intensive Züchtungsprogramme zur Erhöhung des Zuckeranteils und der Krankheitsresistenz |

| - Klimaanforderungen | Bevorzugt gemäßigtes Klima, empfindlich gegen extreme Trockenheit und Frost |

Züge

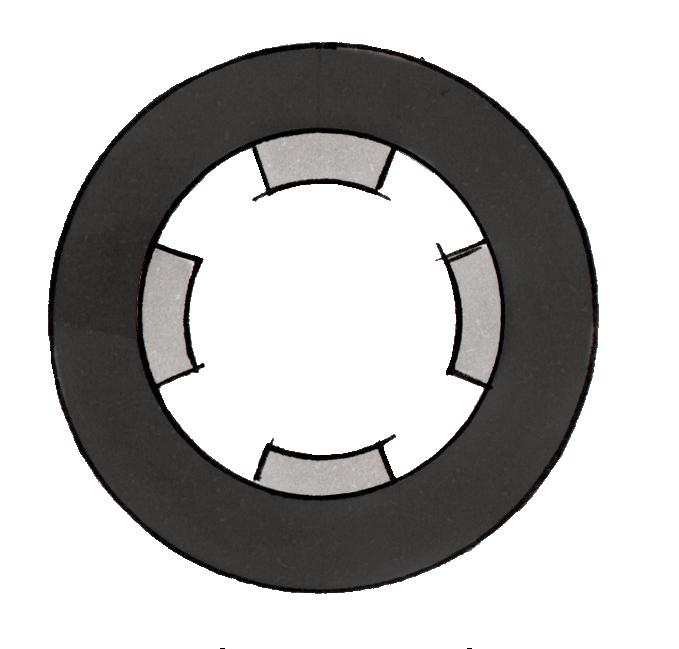

Die "Züge" sind Vertiefungen im schraubenförmigen Innenprofil von Büchsenläufen. Das Zugkaliber ist der Durchmesser zwischen gegenüberliegenden Zügen. Dieses Profil erzeugt einen Drall, der dem Geschoss Stabilität verleiht und seine Flugbahn stabilisiert. Die erhöhten Teile zwischen den Zügen werden als "Felder" bezeichnet.

Zügel

Unter "Zügel" beim dem Gamswild versteht man die dunklen Streifen vom Windfang zu den Lauschern.

Zughalsung

Unter "Zughalsung" versteht man eine Hundehalsung die auf Zung enger wird.

Zugkaliber

Unter " Zugkaliber" versteht man den Durchmesser zwischen den gegenüberliegenden Zügen bei einem gezogenen Lauf.

zugriffsbereit

Unter "zugriffsbereit" versteht man: Gemäß dem Waffengesetz ist eine Waffe zugriffsbereit, wenn sie sofort einsatzbereit ist. Eine Waffe gilt hingegen als nicht zugriffsbereit, wenn sie sicher in einem verschlossenen Behältnis aufbewahrt wird.

Zugvogel

Zugvogel:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zugvogel |

| Definition | Vogelart, die regelmäßig zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten wandert |

| Lebenszyklus | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer, je nach Art und geografischem Standort |

| - Zugzeit | Herbst und Frühling, genaue Zeitpunkte variieren je nach Art |

| Verbreitung | Weltweit, verschiedene Arten in nahezu allen Klimazonen |

| Zugrouten | |

| - Hauptzugrouten | Über Kontinente und Ozeane, z.B. von Europa nach Afrika, von Nordamerika nach Südamerika |

| - Orientierung | Nutzung von Sonne, Sternen, Erdmagnetfeld und Landmarken zur Navigation |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsnetz | Verknüpfung verschiedener Ökosysteme durch Transport von Nährstoffen und Samen |

| - Bestäubung und Samenverbreitung | Tragen zur Bestäubung und Samenverbreitung bei durch Fressen und Ausscheiden |

| Anpassungen | |

| - Physiologische Anpassungen | Energiespeicherung durch Fettreserven, erhöhtes Muskelvolumen für Langstreckenflug |

| - Verhaltensanpassungen | Bildung von Schwärmen oder Keilformationen, um Energie zu sparen |

| Beispiele für Zugvögel | |

| - Störche | Langstreckenzieher, z.B. Weißstorch (Ciconia ciconia) |

| - Singvögel | Viele Arten, z.B. Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Nachtigall (Luscinia megarhynchos) |

| - Greifvögel | Zugverhalten bei vielen Arten, z.B. Fischadler (Pandion haliaetus) |

| Herausforderungen und Gefahren | |

| - Natürliche Gefahren | Raubtiere, extreme Wetterbedingungen, Erschöpfung |

| - Anthropogene Gefahren | Habitatverlust, Jagd, Kollision mit Gebäuden und Windkraftanlagen |

| Schutzmaßnahmen | |

| - Gesetzlicher Schutz | Internationale Abkommen wie das Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen wandernden Wasservögel (AEWA) |

| - Schutzgebiete | Einrichtung von Schutzgebieten entlang der Zugrouten |

| - Forschung und Monitoring | Wissenschaftliche Untersuchungen und Langzeitstudien zur Überwachung der Zugvogelpopulationen |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Symbolik | Oft als Symbole für Freiheit und Veränderung in Kunst und Literatur |

| - Volkskultur | Zahlreiche Mythen und Geschichten über das Zugverhalten von Vögeln |

| Besonderheiten | |

| - Längste Zugstrecke | Einige Arten legen extrem lange Strecken zurück, z.B. Küstenseeschwalbe (Sterna paradisaea) mit einer Zugstrecke von über 20.000 km |

| - Zugverhalten | Zugverhalten kann sich ändern durch Klimawandel und Umweltveränderungen |

Zukunftsbaum

Zukunftsbäume bilden das zentrale Element bei der selektiven Baumpflege in der Forstwirtschaft.

Zukunftshirsch

Unter "Zukunftshirsch" versteht man einen Hirschen mit guter Veranlagung in Sachen Geweihentwicklung und Wildbretstärke.

Zündung

Die Zündung einer Patrone ist der Vorgang bei dem Auftreffen des Schlagbolzen auf das Zündhütchen innerhalb der Patrone. Der Schlagbolzen trifft auf das Zündhütchen, wobei der Amboss als Gegenlager dient, um den Zündsatz zu entzünden. Diese Zündung überträgt sich durch die Zündlöcher auf die Treibladung.

In der Jagdpraxis werden hauptsächlich Zentralfeuerpatronen verwendet, die sich von Randfeuerpatronen unterscheiden. Bei Zentralfeuerpatronen gibt es zwei Hauptarten der Zündung:

- Berdan-Zündung

- Boxer-Zündung

Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit ist eine wesentliche Bedingung für waffenrechtliche Erlaubnisse. Im Gegensatz zur persönlichen Eignung umfasst sie auch das Vorhandensein eines beanstandungsfreien Verhaltens. Eine rechtskräftige Verurteilung wegen eines Verbrechens oder einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr sowie bedenkliches Verhalten führen zur absoluten Unzuverlässigkeit. Bei der relativen Unzuverlässigkeit liegt der Entscheidungsspielraum bei der zuständigen Behörde.

Zuwachs

Unter Zuwachs versteht man den prozentualen Anteil des weiblichen Wildes am 1. April, der von der jeweiligen Art abhängt. Beim Rehwild beträgt der Zuwachs etwa 100 %. Beim Schwarzwild kann der Zuwachs je nach Lebensbedingungen und Wetter zwischen 100 % und 200 % variieren.

Zwergdommel

Zwergdommel:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwergdommel |

| Wissenschaftlicher Name | Ixobrychus minutus |

| Aussehen | |

| - Größe | Kleinster Reiher Europas, Länge 25-36 cm, Flügelspannweite 40-58 cm |

| - Gewicht | 60-150 g |

| - Gefieder | Männchen: Oberseite schwarz, Unterseite cremefarben, gelber Schnabel; Weibchen: braune Streifen auf der Oberseite, Unterseite heller |

| - Schnabel | Lang, gelb, leicht gebogen |

| - Beine | Lang, gelb bis grünlich |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Afrika |

| - Standorte | Bevorzugt dicht bewachsene Uferzonen, Sümpfe, Schilfgebiete und Feuchtwiesen |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich Fische, Insekten, Amphibien und kleine Wirbellose |

| - Jagdverhalten | Ansitzjäger, lauert bewegungslos auf Beute, schnappt blitzschnell zu |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Mai bis Juli |

| - Nestbau | Plattform aus Schilf und anderen Wasserpflanzen, gut versteckt im dichten Schilf |

| - Gelegegröße | 4-7 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 17-20 Tage |

| - Junge | Nesthocker, werden nach etwa 25-30 Tagen flügge |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in Afrika südlich der Sahara |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| - Schutzstatus | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust durch Entwässerung von Feuchtgebieten und intensive Landwirtschaft |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Dumpfes, oft wiederholtes "huup" |

| - Flugverhalten | Fliegt selten und dann meist nur kurze Strecken knapp über dem Schilf |

| - Tarnverhalten | Hervorragende Tarnung durch das gefleckte Gefieder, verharrt bei Gefahr regungslos in Schilfnähe |

| Besonderheiten | |

| - Größe | Kleinster Vertreter der Reiher in Europa |

| - Lebensweise | Sehr scheu und versteckt lebend, daher schwer zu beobachten |

Zwerggans

Zwerggans:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwerggans |

| Wissenschaftlicher Name | Anser erythropus |

| Aussehen | |

| - Größe | Klein, etwa 53-66 cm lang |

| - Gewicht | 1,5-2,5 kg |

| - Gefieder | Grau mit weißen Streifen auf den Flügeln, blasser Bauch, gelber Augenring, kurzer, rosa Schnabel |

| - Beine | Rosa bis orange |

| - Geschlechter | Männchen und Weibchen sehen ähnlich aus, Weibchen etwas kleiner |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Brutgebiete in Nordeuropa und Nordasien, überwintert in Südosteuropa und Westasien |

| - Standorte | Bevorzugt Tundren, Feuchtgebiete, Flussdeltas und Seen |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich Pflanzen, Gräser, Kräuter, Wurzeln und Wasserpflanzen |

| - Nahrungsverhalten | Weidet auf Wiesen und Feldern, sucht Nahrung im Wasser |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Bodenbrüter, Nest aus Gras und Moos, oft in der Nähe von Wasser |

| - Gelegegröße | 4-6 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 25-28 Tage |

| - Junge | Nestflüchter, folgen kurz nach dem Schlüpfen den Eltern |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in wärmeren Klimazonen |

| - Zugrouten | Fliegt über Osteuropa und den Nahen Osten |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| - Symbolik | In einigen Kulturen als Symbol für Treue und Ausdauer angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Jagd, Klimawandel |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Hohe, klangvolle Rufe, oft als "ki-yo" beschrieben |

| - Flugverhalten | Fliegt in V-Formation, kräftige und schnelle Flügelschläge |

| - Sozialverhalten | Lebt in Familiengruppen und kleinen Schwärmen |

| Besonderheiten | |

| - Größe | Eine der kleinsten Gänsearten |

| - Erhaltungsmaßnahmen | Internationale Bemühungen zur Erhaltung der Art durch Schutzgebiete und Monitoring |

Zwergsäger

Zwergsäger:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwergsäger |

| Wissenschaftlicher Name | Mergellus albellus |

| Aussehen | |

| - Größe | Klein, etwa 38-44 cm lang |

| - Gewicht | 450-650 g |

| - Gefieder | Männchen: Weiß mit schwarzen Flügeln und grünen Flecken am Kopf; Weibchen: Graubraun mit weißem Hals und dunkelbraunem Kopf |

| - Schnabel | Kurz, schwarz, mit gezahntem Rand |

| - Beine | Grau bis schwarz |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Nordeuropa und Nordasien |

| - Standorte | Bevorzugt Seen, Flüsse und Feuchtgebiete mit reichlich Vegetation |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich kleine Fische, Insekten und andere Wirbellose |

| - Jagdverhalten | Taucht und schwimmt unter Wasser, um Beute zu fangen |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Baumbrüter, nistet in Baumhöhlen oder Nistkästen nahe am Wasser |

| - Gelegegröße | 6-9 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 28-32 Tage |

| - Junge | Nestflüchter, folgen kurz nach dem Schlüpfen den Eltern |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Langstreckenzieher, überwintert in Mitteleuropa und Asien |

| - Zugrouten | Fliegt entlang der Flüsse und Küstenlinien |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| - Symbolik | Manchmal als Symbol für Anmut und Geschicklichkeit angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Wasserverschmutzung, Jagd |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Weiche, pfeifende Laute |

| - Flugverhalten | Fliegt schnell und direkt, oft niedrig über dem Wasser |

| - Sozialverhalten | Lebt in Paaren oder kleinen Gruppen, besonders während der Brutzeit |

| Besonderheiten | |

| - Größe | Kleinster Säger Europas |

| - Erhaltungsmaßnahmen | Einrichtung von Schutzgebieten und Bereitstellung von Nistkästen |

Zwergtaucher

Zwergtaucher:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwergtaucher |

| Wissenschaftlicher Name | Tachybaptus ruficollis |

| Aussehen | |

| - Größe | Klein, etwa 25-29 cm lang |

| - Gewicht | 130-235 g |

| - Gefieder | Im Sommer: Dunkelbraun bis schwarz, rostbrauner Hals und Wangen; im Winter: Hellbraun bis grau |

| - Schnabel | Kurz, schwarz, leicht nach unten gebogen |

| - Beine | Gräulich, mit seitlich angesetzten Schwimmlappen |

| Lebensraum | |

| - Verbreitung | Europa, Asien, Afrika, Australien |

| - Standorte | Bevorzugt stehende oder langsam fließende Gewässer mit reichlich Vegetation |

| Ökologische Rolle | |

| - Nahrungsquelle | Hauptsächlich kleine Fische, Insekten, Krebstiere und andere Wirbellose |

| - Jagdverhalten | Taucht und schwimmt unter Wasser, um Beute zu fangen |

| Fortpflanzung | |

| - Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| - Nestbau | Schwimmendes Nest aus Pflanzenmaterial, verankert an Wasserpflanzen |

| - Gelegegröße | 4-6 Eier |

| - Brutdauer | Etwa 19-25 Tage |

| - Junge | Nestflüchter, können bald nach dem Schlüpfen schwimmen und tauchen |

| Zugverhalten | |

| - Zugvogel | Teilzieher, nördliche Populationen ziehen im Winter in südlichere Gebiete |

| - Zugrouten | Fliegt entlang von Flüssen und Küsten |

| Kulturelle Bedeutung | |

| - Volkskultur | Weniger bekannt, aber geschätzt von Vogelbeobachtern |

| - Symbolik | Manchmal als Symbol für Anmut und Geschicklichkeit angesehen |

| Schutzstatus | |

| - Gesetzlicher Schutz | Geschützt nach dem Bundesnaturschutzgesetz und der Vogelschutzrichtlinie der EU |

| - Bedrohungen | Lebensraumverlust, Wasserverschmutzung, Fischerei |

| Verhalten und Merkmale | |

| - Ruf | Hohes, trillerndes "pih-pih-pih" |

| - Flugverhalten | Fliegt selten, meist nur kurze Strecken über das Wasser |

| - Sozialverhalten | Lebt meist paarweise oder in kleinen Gruppen, besonders während der Brutzeit |

| Besonderheiten | |

| - Größe | Einer der kleinsten Vertreter der Lappentaucher |

| - Erhaltungsmaßnahmen | Einrichtung von Schutzgebieten und Förderung naturnaher Gewässer |

Zwiebeln

Bei Damwildspießern im 1. Kopf (2. Lebensjahr) sind Zwiebeln kolbenartige Verdickungen an der Geweihbasis. Im 1. Kopf fehlen die Rosen noch und werden stattdessen als Zwiebeln ausgebildet. Ausgeprägte Zwiebeln sind ein Indikator für eine gute Geweihentwicklung.

Zwinger

Zwinger:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwinger |

| Definition | Ein abgegrenzter, sicherer Bereich, in dem Hunde gehalten werden |

| Verwendung | |

| - Haltung | Sicheres Unterbringen von Hunden, insbesondere bei Zucht, Ausbildung oder zeitweiser Unterbringung |

| - Schutz | Bietet Schutz vor Witterungseinflüssen und Gefahren |

| Aufbau | |

| - Materialien | Gitterstäbe, Drahtzäune, Holz, Metall |

| - Fläche | Variiert je nach Anzahl und Größe der Hunde, typischerweise mehrere Quadratmeter pro Hund |

| - Boden | Häufig betoniert, mit Drainage oder abgedeckt mit Stroh, Holzspänen oder Gummimatten |

| - Dach | Wetterfester Schutz, oft mit Überdachung |

| Ausstattung | |

| - Schlafplatz | Hundehütte oder geschützter Bereich mit isolierter Unterlage |

| - Futterplatz | Saubere, leicht zugängliche Futter- und Wasserschüsseln |

| - Spielbereich | Bereich zum Bewegen und Spielen, oft mit Spielzeug |

| Vorteile | |

| - Sicherheit | Schützt Hunde vor Gefahren von außen und verhindert das Entlaufen |

| - Kontrolle | Erleichtert die Überwachung und Pflege mehrerer Hunde gleichzeitig |

| - Gesundheit | Minimiert das Risiko von Krankheiten durch kontrollierte Umgebung |

| Nachteile | |

| - Bewegungseinschränkung | Eingeschränkter Bewegungsraum im Vergleich zur freien Haltung |

| - Soziale Isolation | Gefahr der Vereinsamung bei fehlender menschlicher Interaktion und sozialen Kontakten mit anderen Hunden |

| Pflege und Wartung | |

| - Reinigung | Regelmäßige Reinigung zur Vermeidung von Schmutz und Krankheiten |

| - Wartung | Überprüfung und Reparatur von Zwingerteilen, um Sicherheit zu gewährleisten |

| Gesetzliche Vorschriften | |

| - Tierschutzgesetz | Einhaltung von Mindestanforderungen für Größe, Ausstattung und Pflege |

| - Baugenehmigung | In einigen Regionen sind Baugenehmigungen für die Errichtung von Zwingern erforderlich |

| Besonderheiten | |

| - Isolierung | Bei kaltem Klima ist eine gute Isolierung wichtig, um Hunde vor Kälte zu schützen |

| - Belüftung | Gute Belüftung notwendig, um Überhitzung zu vermeiden |

Zwingerhusten

Zwingerhusten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwingerhusten |

| Wissenschaftlicher Name | Infektiöse Tracheobronchitis bei Hunden |

| Definition | Hoch ansteckende Atemwegserkrankung bei Hunden, gekennzeichnet durch starken Husten |

| Erreger | |

| - Viren | Häufig ausgelöst durch das Canine Parainfluenzavirus und Canine Adenovirus-2 |

| - Bakterien | Oft in Kombination mit Bordetella bronchiseptica |

| Übertragungswege | |

| - Direkt | Durch direkten Kontakt mit infizierten Hunden |

| - Indirekt | Durch kontaminierte Gegenstände, Luft (Tröpfcheninfektion) |

| Symptome | |

| - Husten | Trockener, hackender Husten, der oft wie ein Würgen klingt |

| - Niesen | Häufiges Niesen |

| - Nasenausfluss | Klarer oder eitriger Nasenausfluss |

| - Allgemeinbefinden | Meist gutes Allgemeinbefinden, Fieber selten |

| - Schwere Fälle | In schweren Fällen kann es zu Fieber, Lethargie und Appetitlosigkeit kommen |

| Diagnose | |

| - Klinische Symptome | Diagnose meist durch charakteristische Symptome |

| - Labortests | In schweren Fällen oder bei unklaren Diagnosen können Labortests durchgeführt werden |

| Behandlung | |

| - Selbstlimitierend | In vielen Fällen heilt die Erkrankung ohne Behandlung innerhalb von 1-2 Wochen aus |

| - Medikamente | Hustenunterdrücker und Antibiotika bei bakteriellen Sekundärinfektionen |

| - Pflege | Ruhige, stressfreie Umgebung, ausreichende Flüssigkeitszufuhr |

| Prävention | |

| - Impfungen | Schutzimpfungen gegen die häufigsten Erreger wie Parainfluenzavirus und Bordetella bronchiseptica |

| - Hygienemaßnahmen | Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Zwingern und Aufenthaltsbereichen |

| - Isolation | Infizierte Hunde isolieren, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern |

| Bedeutung und Auswirkungen | |

| - Häufigkeit | Besonders häufig in Umgebungen mit vielen Hunden, wie Zwingern, Tierheimen und Hundeschauen |

| - Wirtschaftliche Folgen | Behandlungskosten und Ausfallzeiten für betroffene Hundehalter und Zwingerbetreiber |

| - Gesundheitsrisiken | In der Regel keine lebensbedrohliche Krankheit, kann jedoch zu Komplikationen führen, insbesondere bei jungen, alten oder immungeschwächten Hunden |

| Besonderheiten | |

| - Impfstoff | Mehrfachimpfungen notwendig, um einen umfassenden Schutz zu gewährleisten |

| - Anfälligkeit | Stress und schlechte Haltungsbedingungen erhöhen das Risiko einer Infektion |

Zwischenfrucht

Zwischenfrucht:

| Merkmal | Beschreibung |

| Deutscher Name | Zwischenfrucht |

| Definition | Pflanzen, die zwischen zwei Hauptfruchtanbauperioden angebaut werden |

| Zweck | |

| - Bodenverbesserung | Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, Verbesserung der Bodenstruktur, Erosionsschutz |

| - Nährstoffmanagement | Aufnahme und Fixierung von Nährstoffen, insbesondere Stickstoff |

| - Unkrautunterdrückung | Verdrängung von Unkraut durch Konkurrenz |

| - Erosionsschutz | Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion |

| Typen von Zwischenfrüchten | |

| - Leguminosen | Klee, Luzerne, Wicke, Erbsen |

| - Gräser | Roggen, Hafer, Weidelgras |

| - Kreuzblütler | Senf, Ölrettich, Raps |

| - Andere | Buchweizen, Phacelia, Sonnenblumen |

| Anbauzeitpunkt | |

| - Nach der Ernte | Nach der Ernte der Hauptkultur im Sommer oder Herbst |

| - Vor der Aussaat | Vor der Aussaat der nächsten Hauptkultur im Frühjahr |

| Wachstumsdauer | |

| - Kurzfristig | Einige Wochen bis wenige Monate |

| - Langfristig | Überwinterung bis zur nächsten Vegetationsperiode |

| Nutzung und Management | |

| - Gründüngung | Eingearbeitet in den Boden zur Nährstoffanreicherung |

| - Futterpflanze | Verwendung als Futtermittel für Vieh |

| - Bodenbedeckung | Belassen auf dem Feld als Mulchschicht |

| Vorteile | |

| - Bodenfruchtbarkeit | Erhöhung des Humusgehalts, Förderung der Bodenmikroorganismen |

| - Krankheitsunterdrückung | Reduzierung von Bodenschädlingen und Krankheitserregern durch Fruchtfolge |

| - Biodiversität | Förderung der Artenvielfalt auf dem Acker |

| Herausforderungen | |

| - Anbaukosten | Zusätzliche Kosten für Saatgut und Anbau |

| - Arbeitsaufwand | Erhöhter Arbeitsaufwand für Aussaat und Einarbeitung |

| - Wassermanagement | Zusätzlicher Wasserbedarf bei Trockenheit |

| Gesetzliche Vorgaben | |

| - Agrarumweltprogramme | Förderung des Zwischenfruchtanbaus durch Subventionen und Programme der EU |

| - Greening-Maßnahmen | Zwischenfrüchte als Teil der ökologischen Vorrangflächen im Rahmen der GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) der EU |

| Beispiele für Mischungen | |

| - Mischungen | Kombinationen aus Leguminosen, Gräsern und Kreuzblütlern zur optimalen Nutzung der Vorteile |

| - Spezialmischungen | Angepasst an spezifische Boden- und Klimabedingungen |

| Besonderheiten | |

| - Stickstofffixierung | Leguminosen fixieren atmosphärischen Stickstoff und reichern den Boden an |

| - Bodenlockerung | Tiefwurzelnde Pflanzen wie Ölrettich verbessern die Bodenstruktur durch Lockerung |