Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

R-Strategen

R-Strategen sind Organismen, die sich durch eine hohe Reproduktionsrate und schnelles Wachstum auszeichnen. Diese Strategie ist typisch für Arten, die in unberechenbaren oder zeitweise günstigen Umweltbedingungen leben. R-Strategen investieren oft weniger Energie in die Fürsorge für ihre Nachkommen und setzen stattdessen auf die Produktion einer großen Anzahl von Nachkommen, um ihre Überlebenschancen zu maximieren. Im Kontext von wild lebenden Tieren sind R-Strategen oft in Umgebungen zu finden, die instabil oder zeitweise sehr produktiv sind, wie z.B. in Pioniergesellschaften nach Bränden oder in schnell wachsenden Populationen von Kleinsäugern und Insekten.

Rabenkrähe

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Corvus corone |

| Familie | Corvidae (Rabenvögel) |

| Verbreitung | Weit verbreitet in Europa und Asien |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 45-47 cm |

| Gewicht | 370-650 g |

| Flügelspannweite | 93-104 cm |

| Gefieder | Einheitlich schwarz mit leicht metallischem Glanz, manchmal mit bläulichem oder grünlichem Schimmer |

| Schnabel | Stark, kräftig und schwarz |

| Beine und Füße | Schwarz |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Allesfresser: Insekten, kleine Säugetiere, Aas, Früchte, Samen, Abfälle |

| Sozialverhalten | Oft in Paaren oder kleinen Gruppen, kann auch große Schwärme bilden, besonders im Winter |

| Fortpflanzung | Monogam, bildet lebenslange Paare |

| Brutzeit | März bis Juni |

| Gelegegröße | 3-6 Eier |

| Brutdauer | 18-21 Tage |

| Nestlingszeit | 28-35 Tage |

| Nestbau | Nester werden in hohen Bäumen oder auf Strukturen wie Gebäuden gebaut, aus Zweigen und weichem Material ausgekleidet |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebensraum | Wälder, Parks, Agrarlandschaften, Städte, Küstenbereiche |

| Geografische Verbreitung | Europa, Asien, von Großbritannien bis Japan |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Aasfresser und Jäger, trägt zur Kontrolle von Insektenpopulationen bei und zur Reinigung der Umwelt durch das Fressen von Aas |

| Samenverbreitung | Trägt zur Verbreitung von Samen bei durch Verzehr und Ausscheidung |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Habitatverlust, Vergiftungen, menschliche Verfolgung in einigen Gebieten |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Intelligenz | Hochintelligent, bekannt für Problemlösungsverhalten und die Fähigkeit, Werkzeuge zu nutzen |

| Anpassungsfähigkeit | Stark an verschiedene Lebensräume angepasst, von Wildnis bis zu städtischen Gebieten |

| Stimme | Vielseitige Lautäußerungen, einschließlich eines charakteristischen "Krah" |

Unterschiede zu ähnlichen Arten:

| Merkmal | Rabenkrähe | Nebelkrähe |

| Gefieder | Ganz schwarz | Grauer Körper mit schwarzem Kopf, Flügeln und Schwanz |

| Verbreitung | West- und Mitteleuropa, Ostasien | Überlappt teilweise mit der Rabenkrähe in Europa, besonders in Mischzonen |

| Hybridisierung | Kann sich mit der Nebelkrähe in überlappenden Verbreitungsgebieten paaren und fruchtbare Nachkommen zeugen |

Rachenbremsenlarven

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Rachenbremsenlarven sind die Larvenstadien von Bremsen (Gasterophilus spp.), die als Parasiten in den Nasen-, Rachen- und Halsregionen ihrer Wirtstiere, vorwiegend Reh,- Rot- und Damwild leben. Sie verursachen gesundheitliche Probleme durch ihre Anwesenheit und das Wandern im Gewebe. |

Biologische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Erreger | Gasterophilus spp., insbesondere Gasterophilus nasalis und Gasterophilus haemorrhoidalis |

| Wirtstiere | Hauptsächlich Pferde, aber auch andere Equiden (Pferdeartige) |

| Lebenszyklus | Eier werden von erwachsenen Bremsen auf dem Fell der Wirtstiere abgelegt; nach dem Schlüpfen wandern die Larven in die Mundhöhle und weiter in den Rachen und die Speiseröhre; später gelangen sie in den Magen-Darm-Trakt, wo sie sich entwickeln und schließlich ausgeschieden werden, um sich zu verpuppen |

Symptome und Auswirkungen:

| Merkmal | Beschreibung |

| Frühe Stadien | Irritation und Entzündungen in der Mundhöhle, Speiseröhre und im Rachenbereich |

| Spätere Stadien | Magen-Darm-Beschwerden, Gewichtsverlust, Koliken, Schluckbeschwerden |

| Allgemeine Symptome | Unruhe, verminderte Futteraufnahme, Husten, Nasenausfluss |

Diagnose:

| Diagnosemethode | Beschreibung |

| Klinische Untersuchung | Untersuchung der Mundhöhle und Rachenregion auf Anzeichen von Larven |

| Endoskopie | Endoskopische Untersuchung des oberen Verdauungstrakts zur direkten Visualisierung der Larven |

| Kotuntersuchung | Nachweis von Larvenstadien oder Eiern im Kot der Tiere |

Behandlung:

| Behandlungsmaßnahme | Beschreibung |

| Antiparasitika | Verwendung von Antiparasitika wie Ivermectin oder Moxidectin zur Abtötung der Larven |

| Hygienemaßnahmen | Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Stallungen und Weideflächen zur Reduktion von Fliegenpopulationen |

| Wurmkur-Programme | Regelmäßige Entwurmung der Pferde nach tierärztlicher Beratung |

Prävention:

| Präventionsmaßnahme | Beschreibung |

| Fliegenkontrolle | Einsatz von Fliegenfallen und Insektiziden zur Reduktion der erwachsenen Bremsenpopulation |

| Hygiene | Regelmäßige Pflege und Reinigung der Pferde, insbesondere Entfernen von Eiern aus dem Fell |

| Weidemanagement | Rotationsweide und Vermeidung von Überweidung zur Reduktion von Fliegenbrutstätten |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Wirt-Parasit-Beziehung | Komplexe Beziehung zwischen den Bremsen und ihren Wirtstieren, die auf evolutionären Anpassungen basiert |

| Populationsdynamik | Einfluss der Wirtspopulationen und Umweltbedingungen auf die Bremsenpopulationen |

Forschung und Studien:

| Forschungsthema | Beschreibung |

| Entwicklungsbiologie | Untersuchung des Lebenszyklus und der Entwicklung der Rachenbremsenlarven |

| Parasitologie | Erforschung der Auswirkungen von Bremsenlarven auf ihre Wirtstiere und mögliche Behandlungen |

| Ökologie | Studien zur Verbreitung und Populationsdynamik der Bremsen in verschiedenen Regionen |

Rackelwild

Rackelwild ist die Bezeichnung für Hybriden zwischen dem kleineren Birkhuhn und dem deutlich größeren Auerhuhn. Solche Hybriden kommen gelegentlich in Regionen vor, in denen beide Arten gemeinsam vorkommen. Sie sind vergleichsweise selten, jedoch unter natürlichen Bedingungen die am häufigsten anzutreffenden Hybriden unter den Raufußhühnern.

Rainfarn

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Tanacetum vulgare |

| Familie | Asteraceae (Korbblütler) |

| Herkunft | Ursprünglich aus Europa und Asien |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Wuchsform | Mehrjährige, krautige Pflanze |

| Höhe | 50-150 cm |

| Blätter | Tief eingeschnittene, gefiederte Blätter, die aromatisch riechen |

| Blüten | Kleine, gelbe, knopfförmige Blütenköpfe, die in dichten, flachen Dolden angeordnet sind; Blütezeit von Juli bis Oktober |

| Wurzelsystem | Tiefreichendes, verzweigtes Wurzelsystem |

Lebenszyklus und Wachstumsbedingungen:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebenszyklus | Mehrjährig |

| Bodenansprüche | Bevorzugt gut durchlässige, nährstoffreiche Böden |

| Lichtansprüche | Bevorzugt sonnige bis halbschattige Standorte |

| Wasserbedarf | Mäßig, verträgt sowohl Trockenheit als auch zeitweise Nässe |

Anbau und Nutzung:

| Nutzung | Beschreibung |

| Heilpflanze | Traditionell verwendet zur Behandlung von Verdauungsproblemen, Wurmbefall und als Insektenschutzmittel |

| Zierpflanze | Aufgrund ihrer attraktiven, langlebigen Blüten in Gärten und Landschaftsgestaltung beliebt |

| Naturschutz | Fördert die Biodiversität, da sie Lebensraum und Nahrung für verschiedene Insekten bietet |

| Kräuteranbau | Verwendet in Kräutergärten für medizinische und kulinarische Zwecke, obwohl die Verwendung in Lebensmitteln begrenzt ist aufgrund der potentiellen Toxizität in hohen Dosen |

Vorteile:

| Vorteil | Beschreibung |

| Insektenabwehr | Enthält natürliche Insektizide wie Thujon, die Schädlinge abwehren |

| Heilwirkung | Traditionell als entzündungshemmendes, antibakterielles und anthelmintisches Mittel verwendet |

| Robustheit | Sehr anpassungsfähig und pflegeleicht, verträgt verschiedene Boden- und Klimabedingungen |

Nachteile und Herausforderungen:

| Nachteil | Beschreibung |

| Invasivität | Kann in manchen Regionen invasiv werden und heimische Pflanzen verdrängen |

| Toxizität | Enthält giftige Verbindungen wie Thujon, die in hohen Dosen gesundheitsschädlich sein können |

| Kultivierungsaufwand | Benötigt regelmäßige Kontrolle, um unkontrolliertes Wachstum zu verhindern |

Verbreitung und Anbaugebiete:

| Verbreitung | Beschreibung |

| Ursprüngliche Verbreitung | Europa und Asien |

| Heutige Verbreitung | Weit verbreitet in gemäßigten Klimazonen weltweit, oft an Straßenrändern, in Wiesen, an Waldrändern und in Gärten |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Aromatischer Duft | Die Pflanze verströmt einen starken, würzigen Geruch, der zur Abwehr von Insekten beiträgt |

| Historische Verwendung | Seit Jahrhunderten in der Volksmedizin und als natürliches Konservierungsmittel genutzt |

| Blütenstand | Auffällige, goldgelbe Blütenstände, die lange haltbar sind und auch als Schnittblumen verwendet werden können |

Rammelzeit

Unter "Rammelzeit" versteht man die Paarungszeit bei Hasen.

Rammler

Unter "Rammler" versteht man den Männlichen Hasen oder das männliche Kaninchen.

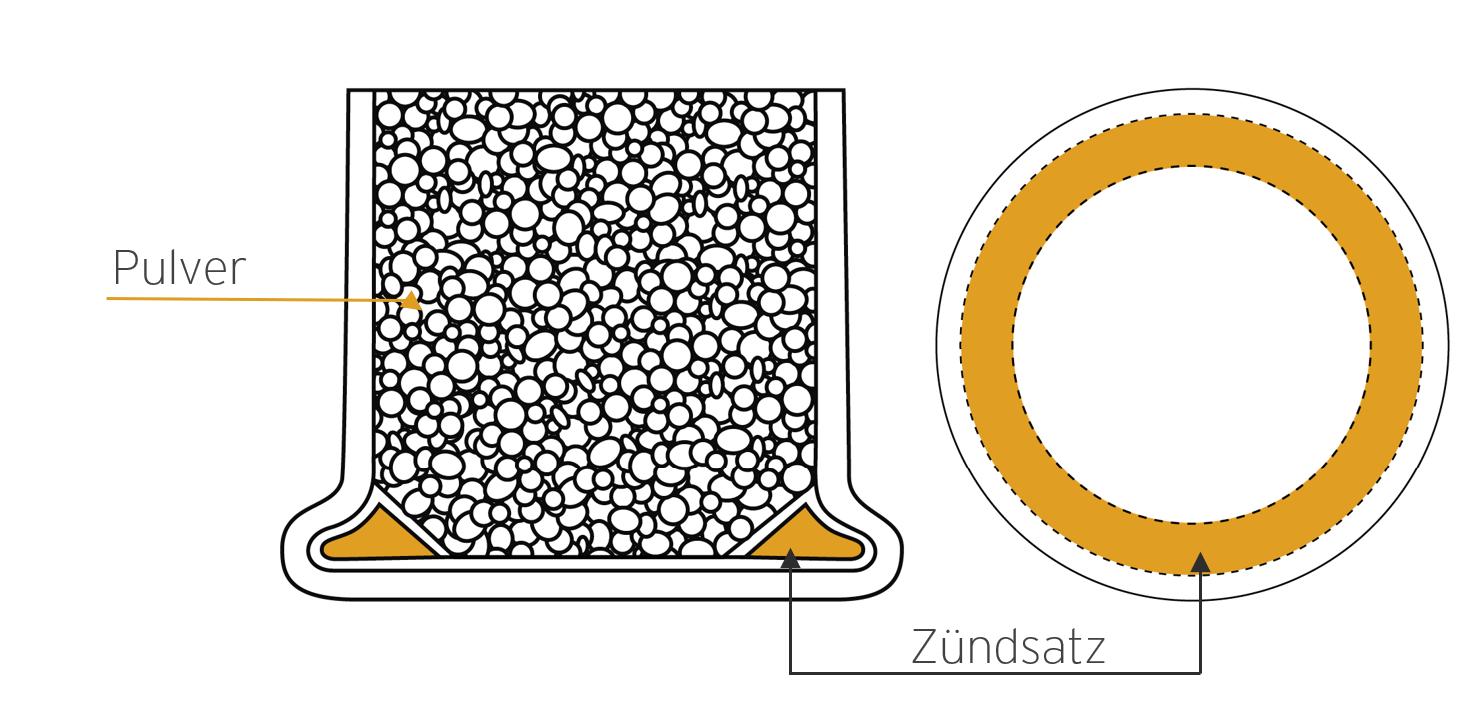

Randfeuerpatronen

Eine Randfeuerpatrone ist eine Art von Munition, bei der das Zündmittel in einem Rand um den Boden der Patrone angeordnet ist. Beim Abfeuern einer Randfeuerpatrone wird der Schlagbolzen oder die Schlagfeder auf diesen Rand geschlagen, wodurch das Zündmittel entzündet wird und die Treibladung zündet. Diese Art von Patrone wurde historisch in einer Vielzahl von Feuerwaffen verwendet, einschließlich Revolvern, einigen Gewehren und älteren Handfeuerwaffen. Heute sind Randfeuerpatronen weniger verbreitet als Zentralfeuerpatronen, bei denen das Zündmittel in der Mitte des Patronebodens angeordnet ist.

Ranz

Unter "Ranz" versteht man die Paarungszeit beim Raubwild.

Ranzjagd

Unter "Ranzjagd" versteht man die Lockjagd auf den Fuchs während der Ranz. Man ruft den Fuchs mit einem bellen.

Raps

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Brassica napus |

| Familie | Brassicaceae (Kreuzblütler) |

| Herkunft | Ursprünglich aus Europa und Westasien |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Wuchsform | Einjährige bis zweijährige krautige Pflanze |

| Höhe | 0,5-1,5 Meter |

| Blätter | Groß, blaugrün, ungeteilt und gezähnt |

| Blüten | Gelbe, vierblättrige Blüten in traubigen Blütenständen; Blütezeit im Frühling |

| Früchte | Schoten, die zahlreiche kleine, kugelförmige Samen enthalten |

| Wurzelsystem | Tiefreichendes Pfahlwurzelsystem |

Lebenszyklus und Wachstumsbedingungen:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebenszyklus | Einjährig oder zweijährig |

| Bodenansprüche | Bevorzugt gut durchlässige, nährstoffreiche Böden, kann jedoch auf verschiedenen Bodentypen wachsen |

| Lichtansprüche | Bevorzugt volle Sonne |

| Wasserbedarf | Mäßig bis hoch, benötigt ausreichende Feuchtigkeit für optimales Wachstum |

Anbau und Nutzung:

| Nutzung | Beschreibung |

| Ölgewinnung | Hauptsächlich zur Produktion von Rapsöl verwendet, das sowohl für die Lebensmittelindustrie als auch für technische Zwecke und als Biodiesel genutzt wird |

| Futtermittel | Rapsextraktionsschrot wird als proteinreiches Futtermittel für Tiere verwendet |

| Gründüngung | Raps wird auch zur Gründüngung genutzt, um die Bodenstruktur zu verbessern und Nährstoffe zu binden |

| Bodenverbesserung | Rapsanbau trägt zur Bodenlockerung und Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei |

Vorteile:

| Vorteil | Beschreibung |

| Hoher Ölgehalt | Raps hat einen hohen Ölgehalt, was ihn zu einer wichtigen Ölpflanze macht |

| Nachwachsender Rohstoff | Raps ist ein nachwachsender Rohstoff und kann jährlich geerntet werden |

| Biodiversität | Rapsblüten bieten Nahrung für Bestäuber wie Bienen und tragen zur Förderung der Biodiversität bei |

Nachteile und Herausforderungen:

| Nachteil | Beschreibung |

| Krankheiten und Schädlinge | Anfällig für verschiedene Krankheiten (z.B. Kohlhernie) und Schädlinge (z.B. Rapsglanzkäfer) |

| Bodenerschöpfung | Kann bei Monokultur zu Bodenerschöpfung und Nährstoffmangel führen |

| Umweltbelastung | Intensiver Rapsanbau kann zur Bodenverdichtung und zum Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln führen, die die Umwelt belasten können |

Verbreitung und Anbaugebiete:

| Verbreitung | Beschreibung |

| Ursprüngliche Verbreitung | Europa und Westasien |

| Heutige Anbaugebiete | Weltweit in gemäßigten Klimazonen, insbesondere in Europa, Nordamerika und Asien |

Besonderheiten:

| Besonderheit | Beschreibung |

| Blütezeit | Auffällige gelbe Blütenfelder im Frühling, die charakteristisch für Rapsanbaugebiete sind |

| Nährstoffbedarf | Raps hat einen hohen Nährstoffbedarf und benötigt eine gute Bodenpflege und Düngung |

| Klimaanpassung | Gut an gemäßigtes Klima angepasst, kann jedoch auch in verschiedenen Klimazonen angebaut werden |

Rasanz

Rasanz beschreibt die Geradlinigkeit der Flugbahn eines Geschosses, welche von der Anfangsgeschwindigkeit, der Form des Geschosses (Luftwiderstand) und dem Gewicht beeinflusst wird. Eine höhere Rasanz bedeutet eine geradere Flugbahn.

Raubwild

Raubwild umfasst Tierarten, die sich hauptsächlich von anderen Tieren ernähren und diese aktiv jagen oder erbeuten. Typische Beispiele für Raubwild sind Raubtiere wie Wölfe, Füchse, Greifvögel wie Adler und Eulen sowie große Katzenarten wie Löwen und Leoparden. Diese Tiere spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem, indem sie die Populationen ihrer Beutetiere regulieren und das Gleichgewicht in ihren Lebensräumen aufrechterhalten.

Raubwildschärfe

Unter "Raubwildschärfe" versteht man die Fähigkeit eines Hundes Raubwild zu binden und abzutun oder zu stellen und zu verbellen.

Raubwürger

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Lanius excubitor |

| Familie | Laniidae (Würger) |

| Verbreitung | Weit verbreitet in Europa, Asien und Nordafrika |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 22-26 cm |

| Gewicht | 50-80 g |

| Flügelspannweite | 30-35 cm |

| Gefieder | Oberseite grau, Unterseite weiß bis hellgrau, schwarze Gesichtsmaske, schwarze Flügel mit weißen Flecken, schwarzer Schwanz mit weißen Außenfedern |

| Schnabel | Stark, hakenförmig, ideal zum Ergreifen und Töten von Beutetieren |

| Beine und Füße | Kräftig, geeignet zum Festhalten der Beute |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Fleischfresser: Frisst Insekten, kleine Vögel, Mäuse und andere kleine Säugetiere |

| Jagdverhalten | Jagd von erhöhten Warten aus, stoßt auf Beute herab, nutzt oft Dornen oder Stacheldraht zum Aufspießen der Beute, um sie zu lagern oder zu töten |

| Sozialverhalten | Territorial und oft einzeln oder in Paaren zu finden |

| Fortpflanzung | Monogam während der Brutzeit, baut Nester in Büschen oder Bäumen |

| Brutzeit | April bis Juli |

| Gelegegröße | 4-7 Eier |

| Brutdauer | 14-16 Tage |

| Nestlingszeit | 20-24 Tage |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebensraum | Offene Landschaften, Heidegebiete, Waldränder, Agrarlandschaften und Savannen |

| Geografische Verbreitung | Europa, Asien, Nordafrika |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Reguliert die Populationen von Insekten und kleinen Säugetieren |

| Indikatorart | Präsenz zeigt gesunde Ökosysteme mit ausreichendem Nahrungsangebot und geeigneten Brutplätzen an |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Habitatverlust, Pestizideinsatz, Nahrungsmangel, menschliche Störungen |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Aufspießen der Beute | Bekannt für die ungewöhnliche Methode, Beute auf Dornen oder Stacheldraht aufzuspießen, was ihnen den Namen "Würger" eingebracht hat |

| Territorialverhalten | Stark territorial, verteidigt sein Revier gegen Artgenossen und andere Eindringlinge |

| Klangrepertoire | Vielseitige Lautäußerungen, einschließlich Nachahmungen anderer Vögel und Insektenrufe |

| Winterverhalten | Teilweise Zugvogel, viele Populationen überwintern im südlichen Europa und Nordafrika |

Rauchschwalbe

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Hirundo rustica |

| Familie | Hirundinidae (Schwalben) |

| Verbreitung | Weltweit in gemäßigten Zonen, einschließlich Europa, Asien, Afrika und Amerika |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 17-19 cm |

| Gewicht | 16-22 g |

| Flügelspannweite | 32-35 cm |

| Gefieder | Oberseite glänzend blau-schwarz, Unterseite weißlich, rostrotes Gesicht und Kehle, langer gegabelter Schwanz mit weißen Flecken auf den äußeren Steuerfedern |

| Schnabel | Kurz, breit und schwarz |

| Beine und Füße | Klein und schwarz |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Insektenfresser: Fängt fliegende Insekten wie Fliegen, Mücken und Käfer im Flug |

| Jagdverhalten | Fliegt in schnellen, akrobatischen Manövern, um Beute zu fangen |

| Sozialverhalten | Gesellig, brütet oft in Kolonien, fliegt in großen Schwärmen |

| Fortpflanzung | Monogam, bildet Paare für die Brutsaison |

| Brutzeit | Mai bis August |

| Gelegegröße | 3-7 Eier |

| Brutdauer | 14-16 Tage |

| Nestlingszeit | 18-24 Tage, Küken werden von beiden Eltern gefüttert |

| Nestbau | Nester aus Lehm, Schlamm und Pflanzenmaterial, oft an geschützten Strukturen wie Gebäuden, Brücken und Felsen |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Brutgebiete | Offene Landschaften, landwirtschaftliche Gebiete, Dörfer und Städte in gemäßigten Zonen |

| Überwinterungsgebiete | Tropisches Afrika, Südasien und Mittel- bis Südamerika |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Kontrolle der Insektenpopulationen durch Verzehr großer Mengen fliegender Insekten |

| Indikatorart | Indikator für gesunde Umweltbedingungen, insbesondere für saubere Luft und Wasser |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Verlust von Brutplätzen, Pestizideinsatz, Klimawandel, Kollisionen mit Gebäuden und Fahrzeugen |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Zugverhalten | Langstreckenzieher, legt weite Strecken zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten zurück |

| Neststandorttreue | Rückkehr zu denselben Nistplätzen über mehrere Jahre hinweg |

| Gesang und Rufe | Vielseitige Lautäußerungen, einschließlich eines zwitschernden Gesangs und alarmierenden Rufen |

| Kulturelle Bedeutung | Symbol für den Frühling und den Sommer in vielen Kulturen, oft in Literatur und Folklore erwähnt |

Räude

Der Begriff "Räude" bezieht sich auf eine ansteckende Hautkrankheit, die bei wildlebenden Tieren wie Füchsen, Hunden oder anderen Säugetieren vorkommt. Sie wird durch parasitäre Milben verursacht, die die Haut befallen und Entzündungen sowie Haarausfall verursachen können. Räude kann zu erheblichem Leiden und in schweren Fällen auch zum Tod der betroffenen Tiere führen.

Raufußbussard

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Buteo lagopus |

| Familie | Accipitridae (Habichtartige) |

| Verbreitung | Brutgebiete in der arktischen und subarktischen Zone Eurasiens und Nordamerikas; Überwinterungsgebiete in gemäßigten Zonen Nordamerikas, Europas und Asiens |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 50-60 cm |

| Gewicht | 800-1400 g |

| Flügelspannweite | 120-150 cm |

| Gefieder | Variabel, meist dunkelbraun bis fast weiß; oft mit einem charakteristischen dunklen Bauchband; Beine bis zu den Zehen befiedert (raufüßig) |

| Schnabel | Kurz, kräftig, schwarz mit gelber Wachshaut |

| Beine und Füße | Gelb, befiedert bis zu den Zehen |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Hauptsächlich Kleinsäuger wie Mäuse, Lemminge, und Vögel; gelegentlich Aas |

| Jagdverhalten | Jagd hauptsächlich im niedrigen Suchflug oder von erhöhten Ansitzen aus |

| Sozialverhalten | Einzelgänger oder in Paaren, besonders während der Brutzeit |

| Fortpflanzung | Monogam, bildet Paare für die Brutsaison |

| Brutzeit | Mai bis Juli |

| Gelegegröße | 2-7 Eier |

| Brutdauer | 28-31 Tage |

| Nestlingszeit | 40-45 Tage, Nestlinge werden von beiden Eltern gefüttert |

| Nestbau | Nester aus Ästen und Zweigen, oft auf Klippen oder in Bäumen, in der Tundra auch auf dem Boden |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Brutgebiete | Arktische und subarktische Regionen Eurasiens und Nordamerikas |

| Überwinterungsgebiete | Gemäßigte Zonen Nordamerikas, Europas und Asiens |

| Lebensraum | Tundra, Taiga, offene Landschaften, landwirtschaftliche Flächen und Feuchtgebiete während der Überwinterung |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Reguliert die Populationen von Kleinsäugern, trägt zur natürlichen Balance bei |

| Indikatorart | Indikator für den Zustand der Nahrungsgrundlagen und des Lebensraums in der Arktis |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Habitatverlust, Klimawandel, menschliche Störungen und Umweltverschmutzung |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Raufüßigkeit | Die Befiederung der Beine bis zu den Zehen ist eine Anpassung an kalte Lebensräume |

| Zugverhalten | Langstreckenzieher, der weite Distanzen zwischen Brut- und Überwinterungsgebieten zurücklegt |

| Variabilität des Gefieders | Große Bandbreite an Gefiederfärbungen, was die Bestimmung erschwert |

| Jagdstrategie | Anpassungsfähige Jagdtechniken, die je nach Beutetier und Lebensraum variieren können |

Raufußhühner

| Merkmal | Beschreibung |

| Definition | Raufußhühner sind eine Gruppe von Vögeln aus der Familie der Fasanenartigen (Phasianidae), die durch ihre befiederten Beine und Füße charakterisiert sind. Diese Anpassung schützt sie vor Kälte und ermöglicht das Überleben in kalten Klimazonen. |

| Familie | Phasianidae (Fasanenartige) |

| Unterfamilie | Tetraoninae (Raufußhühner) |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Gefieder | Dicht und isolierend, oft mit Tarnfarben, die je nach Jahreszeit wechseln können |

| Beine und Füße | Befiedert bis zu den Zehen, um vor Kälte zu schützen |

| Größe | Variiert je nach Art, in der Regel mittelgroß bis groß |

| Geschlechtsdimorphismus | Männchen oft bunter und größer als Weibchen, besonders während der Balzzeit |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Omnivor: Frisst Pflanzenmaterial (Knospen, Blätter, Beeren) sowie Insekten und andere kleine Wirbellose |

| Fortpflanzung | Polygam oder monogam, je nach Art |

| Brutzeit | Frühling bis Sommer |

| Gelegegröße | 5-12 Eier |

| Brutdauer | 21-28 Tage, abhängig von der Art |

| Nestlingszeit | Küken sind Nestflüchter, können kurz nach dem Schlüpfen laufen und selbstständig Nahrung suchen |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebensraum | Nördliche und alpine Regionen, Boreale Wälder, Tundra, und Hochgebirge |

| Geografische Verbreitung | Nordamerika, Europa, Asien |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Wichtig für die Saatverbreitung und als Beute für Raubtiere |

| Indikatorart | Gesundheit ihrer Populationen kann auf den Zustand ihres Lebensraums hinweisen |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Variiert je nach Art, von nicht gefährdet bis gefährdet |

| Bedrohungen | Habitatverlust, Klimawandel, Jagd, und menschliche Störungen |

Beispiele für Raufußhühner:

| Art | Beschreibung |

| Auerhuhn (Tetrao urogallus) | Große Art, in borealen Wäldern Europas verbreitet, charakteristisch durch beeindruckende Balzrituale |

| Birkhuhn (Lyrurus tetrix) | Mittlere Größe, lebt in Mooren und Wäldern Eurasiens, bekannt für seine spektakulären Balzspiele |

| Schneehuhn (Lagopus muta) | Anpassung an arktische und alpine Lebensräume, wechselt Gefiederfarbe saisonal zur Tarnung |

| Haselhuhn (Tetrastes bonasia) | Kleine Art, lebt in dichten Wäldern Eurasiens, eher unauffällig und scheu |

| Moorschneehuhn (Lagopus lagopus) | Weit verbreitet in der nördlichen Hemisphäre, bekannt für sein weißes Wintergefieder |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Gefiederwechsel | Viele Arten wechseln saisonal ihr Gefieder zur besseren Tarnung (z.B. Schneehuhn) |

| Balzverhalten | Aufwändige und oft spektakuläre Balzrituale zur Paarung |

| Anpassungen an Kälte | Befiederte Beine und Füße sowie dichte Federkleider zum Schutz vor Kälte |

Raufußkauz

| Merkmal | Beschreibung |

| Wissenschaftlicher Name | Aegolius funereus |

| Familie | Strigidae (Eulen) |

| Verbreitung | Weit verbreitet in den borealen und montanen Nadelwäldern der nördlichen Hemisphäre, einschließlich Europa, Asien und Nordamerika |

Physische Merkmale:

| Merkmal | Beschreibung |

| Körpergröße | 22-27 cm |

| Gewicht | 100-200 g |

| Flügelspannweite | 50-60 cm |

| Gefieder | Oberseite braun mit weißen Flecken, Unterseite weiß mit braunen Streifen, Gesichtsschleier weiß mit dunklen Rändern |

| Schnabel | Klein und gelb |

| Beine und Füße | Dicht befiedert (raufüßig) zum Schutz vor Kälte |

Verhalten und Lebensweise:

| Merkmal | Beschreibung |

| Ernährung | Hauptsächlich Kleinsäuger wie Mäuse und Wühlmäuse, gelegentlich kleine Vögel und Insekten |

| Jagdverhalten | Dämmerungs- und nachtaktiv, jagt im niedrigen Flug oder von einem Ansitz aus |

| Sozialverhalten | Einzelgängerisch, außerhalb der Brutzeit oft territorial |

| Fortpflanzung | Monogam während der Brutzeit, nutzt Baumhöhlen oder verlassene Spechthöhlen zum Nisten |

| Brutzeit | März bis Juni |

| Gelegegröße | 3-7 Eier |

| Brutdauer | 25-32 Tage |

| Nestlingszeit | 28-36 Tage, Küken werden von beiden Eltern gefüttert |

Verbreitung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Lebensraum | Boreale und montane Nadelwälder, auch Mischwälder mit ausreichendem Altbaumbestand |

| Geografische Verbreitung | Europa, Asien, Nordamerika |

Ökologische Bedeutung:

| Merkmal | Beschreibung |

| Rolle im Ökosystem | Kontrolle der Kleinsäugerpopulationen, Beitrag zur Biodiversität |

| Indikatorart | Anwesenheit weist auf gesunde Waldökosysteme mit ausreichender Struktur und Altbaumbestand hin |

Schutzstatus:

| Merkmal | Beschreibung |

| IUCN | Nicht gefährdet (Least Concern) |

| Bedrohungen | Habitatverlust durch Forstwirtschaft, Störungen während der Brutzeit, Klimawandel |

Besonderheiten:

| Merkmal | Beschreibung |

| Raufüßigkeit | Dichte Befiederung der Beine und Füße als Anpassung an kalte Lebensräume |

| Gesang | Charakteristischer, gleichmäßiger Ruf, der oft als "pu-pu-pu" beschrieben wird |

| Nistverhalten | Nutzt bevorzugt natürliche Baumhöhlen oder verlassene Spechthöhlen, gelegentlich auch Nistkästen |

| Wanderverhalten | Teilweise nomadisch, wandert in Jahren mit geringer Beutedichte in andere Gebiete ab |