Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Läuse

Läuse m

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Läuse |

| Wissenschaftlicher Name | Verschiedene Arten (z.B. Damalinia spp., Linognathus spp.) |

| Familie | Verschiedene Familien je nach Läuseart (z.B. Trichodectidae, Pediculidae) |

| Ordnung | Tierläuse (Phthiraptera) |

| Verbreitungsgebiet | Weltweit, abhängig von der Wirtsart |

| Lebensraum | Auf dem Körper von Wildtieren (Fell, Federn) |

| Körpergröße | 1 bis 5 mm |

| Aussehen | - Flügellos |

| - Abgeflachter Körper | |

| - Greifklauen an den Beinen | |

| Ernährung | - Blut, Hautschuppen, Haar- oder Federteile |

| - Je nach Art unterschiedliche Ernährungsspezialisierung | |

| Wirtsarten | - Verschiedene Wildtiere, z.B. Hirsche, Rehe, Wildschweine, Vögel |

| Fortpflanzung | - Eiablage auf dem Wirt |

| - Nissen haften an Haaren oder Federn | |

| - Entwicklung vom Ei über mehrere Larvenstadien zur erwachsenen Laus | |

| Symptome beim Wirt | - Juckreiz und Unruhe |

| - Hautirritationen und Haarausfall | |

| - In schweren Fällen: Anämie und Schwäche | |

| Übertragungswege | - Direkter Kontakt zwischen Tieren |

| - Gemeinsame Nutzung von Schlafplätzen oder Nestern | |

| Diagnose | - Sichtbarer Befall bei genauer Untersuchung |

| - Nachweis von Nissen im Fell oder Gefieder | |

| Behandlung | - In der Wildtierhaltung: Einsatz von Insektiziden oder biologischen Mitteln |

| - Bei Wildtieren in der Natur meist keine gezielte Behandlung | |

| Vorbeugung | - Vermeidung von Überpopulationen und Stress in Wildtiergehegen |

| - Regelmäßige Kontrolle und Hygiene in Wildtierhaltungen | |

| Natürliche Feinde | - Räuberische Insekten, Parasiten und Pilze |

| Besonderheiten | - Hohe Wirtsspezifität, viele Läusearten sind auf bestimmte Wirtstiere spezialisiert |

| - Können als Vektoren für Krankheiten dienen |

Lausfliegen

Lausfliegen

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Lausfliegen |

| Wissenschaftlicher Name | Hippoboscidae |

| Familie | Lausfliegen (Hippoboscidae) |

| Ordnung | Zweiflügler (Diptera) |

| Verbreitungsgebiet | Weltweit, häufig in gemäßigten und tropischen Regionen |

| Lebensraum | Auf dem Körper von Wirten, insbesondere Vögel und Säugetiere |

| Körpergröße | 3 bis 10 mm |

| Aussehen | - Abgeflachter Körper |

| - Kräftige, greifende Beine mit Krallen | |

| - Oft flügellos oder mit stark reduzierten Flügeln | |

| Ernährung | - Blut von Wirten (Vögel, Säugetiere) |

| - Mundwerkzeuge angepasst an das Stechen und Saugen | |

| Fortpflanzung | - Weibchen gebären lebende Larven, die sich sofort verpuppen |

| - Puppen entwickeln sich zu adulten Fliegen | |

| Wirtsarten | - Verschiedene Vögel und Säugetiere, z.B. Rehe, Hirsche, Pferde, Vögel |

| Symptome beim Wirt | - Juckreiz und Unruhe |

| - Hautirritationen und Blutverlust | |

| - In schweren Fällen: Anämie und Schwäche | |

| Übertragungswege | - Direkter Kontakt zwischen Wirten |

| - Befall von Nestern und Schlafplätzen | |

| Diagnose | - Sichtbarer Befall bei genauer Untersuchung |

| - Nachweis von Larven oder Puppen | |

| Behandlung | - Einsatz von Insektiziden oder biologischen Mitteln bei Haustieren und in Gehegen |

| - Bei Wildtieren in der Natur meist keine gezielte Behandlung | |

| Vorbeugung | - Regelmäßige Kontrolle und Hygiene bei Haustieren und in Wildtierhaltungen |

| - Vermeidung von Überpopulationen und Stress | |

| Natürliche Feinde | - Räuberische Insekten, Parasiten und Pilze |

| Besonderheiten | - Einige Arten sind flügellos und verbringen ihr ganzes Leben auf dem Wirt |

| - Hohe Wirtsspezifität, viele Arten sind auf bestimmte Wirte spezialisiert | |

| - Können als Vektoren für Krankheiten dienen |

Lautäußerungen des Gamswildes

Lautäußerungen des Gamswilds

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Lautäußerungen des Gamswilds |

| Wissenschaftlicher Name | Rupicapra rupicapra |

| Familie | Hornträger (Bovidae) |

| Ordnung | Paarhufer (Artiodactyla) |

| Verbreitungsgebiet | Alpen, Karpaten, Pyrenäen, Balkan, Kaukasus |

| Lebensraum | Gebirgsregionen, steile Hänge, felsige Gebiete |

| Lautäußerungen | Verschiedene Rufe und Laute zur Kommunikation und Warnung |

| Lautarten | - Pfeifen |

| - Blöken | |

| - Knurren | |

| Pfeifen | - Hoch und durchdringend |

| - Häufig als Warnruf bei Gefahr | |

| - Dient zur Alarmierung der Herde | |

| Blöken | - Meist von Kitzen oder jungen Tieren |

| - Signalisiert Unbehagen oder Kontaktaufnahme zur Mutter | |

| - Weiche, klagende Töne | |

| Knurren | - Tiefes, drohendes Geräusch |

| - Zeigt Aggression oder Dominanz an | |

| - Häufig während der Brunft oder bei Auseinandersetzungen | |

| Kommunikationszweck | - Warnung vor Raubtieren oder anderen Bedrohungen |

| - Sozialer Kontakt innerhalb der Herde | |

| - Revierverteidigung und Brunftverhalten | |

| Verhaltenskontext | - Warnrufe: Bei Sichtung von Raubtieren oder Menschen |

| - Kontaktlaute: Zwischen Mutter und Kitz | |

| - Aggressive Laute: Zwischen rivalisierenden Männchen | |

| Besonderheiten | - Lautäußerungen variieren je nach Situation und Umgebung |

| - Wichtiger Bestandteil des Sozialverhaltens | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Lokale Bestandsbedrohungen durch Lebensraumverlust und Jagd |

Leberblümchen

Leberblümchen (Hepatica nobilis)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Leberblümchen |

| Wissenschaftlicher Name | Hepatica nobilis |

| Familie | Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) |

| Ordnung | Hahnenfußartige (Ranunculales) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordamerika |

| Lebensraum | Laubwälder, Mischwälder, Gebüsche, schattige Hänge |

| Wuchshöhe | 5 bis 15 cm |

| Blätter | - Grundblätter, nieren- bis herzförmig, dreilappig |

| - Oberseite grün, Unterseite oft violett | |

| - Ganzjährig grün bleibend | |

| Blüten | - Blau, seltener rosa oder weiß |

| - 6 bis 9 Blütenblätter | |

| - Blütezeit: März bis Mai | |

| Früchte | - Kleine Nüsschen |

| - Samenverbreitung durch Ameisen | |

| Bodenansprüche | - Bevorzugt kalkhaltige, humusreiche Böden |

| - Gut durchlässig, mäßig feucht | |

| Lichtansprüche | - Halbschatten bis Schatten |

| - Verträgt keine direkte Sonneneinstrahlung | |

| Vermehrung | - Durch Samen und vegetative Teilung |

| - Verbreitung oft durch Ameisen (Myrmekochorie) | |

| Ökologische Bedeutung | - Frühblüher, wichtige Nahrungsquelle für Bienen und andere Insekten im Frühjahr |

| - Indikatorpflanze für kalkhaltige Böden | |

| Besonderheiten | - Medizinische Verwendung in der Volksheilkunde (z.B. bei Lebererkrankungen, daher der Name) |

| - Oft als Zierpflanze in Gärten und Parks kultiviert | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet |

| - Lokal geschützt oder auf Beobachtungslisten aufgrund von Lebensraumverlust |

Leberegel

Leberegel bei Wild

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Leberegel bei Wild |

| Wissenschaftlicher Name | Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum |

| Familie | Saugwürmer (Trematoda) |

| Ordnung | Egel (Digenea) |

| Verbreitungsgebiet | Weltweit, besonders in feuchten, wasserreichen Gebieten |

| Wirtsarten | - Verschiedene Wildtiere, z.B. Rehe, Hirsche, Wildschweine |

| - Auch Haustiere wie Schafe, Rinder und Pferde | |

| Lebensraum | - Leber und Gallengänge der Wirtsäugetiere |

| - Feuchtgebiete und Gewässer als Habitat für Zwischenwirte | |

| Zwischenwirte | - Schnecken (Fasciola hepatica) |

| - Ameisen (Dicrocoelium dendriticum) | |

| Lebenszyklus | - Eier werden mit dem Kot des Endwirts ausgeschieden |

| - Larvenstadien entwickeln sich in Zwischenwirten | |

| - Infektion des Endwirts durch Aufnahme infizierter Zwischenwirte | |

| Symptome beim Wirt | - Akut: Fieber, Schmerzen, Gelbsucht |

| - Chronisch: Abmagerung, Leistungsminderung, Lebervergrößerung | |

| - In schweren Fällen: Tod durch Leberversagen | |

| Diagnose | - Nachweis von Eiern im Kot oder von adulten Egeln in der Leber |

| Behandlung | - Entwurmung mit spezifischen Anthelminthika |

| - Management und Kontrolle der Zwischenwirte in landwirtschaftlichen Betrieben | |

| Vorbeugung | - Vermeidung von Weideflächen in feuchten Gebieten |

| - Regelmäßige Entwurmung von Haustieren | |

| Natürliche Feinde | - Keine spezifischen natürlichen Feinde bekannt |

| Ökologische Bedeutung | - Teil des natürlichen Parasitenfauna |

| - Einfluss auf Populationsdynamik und Gesundheit der Wildtiere | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet, weit verbreitet |

| - Bekämpfungsmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Betrieben |

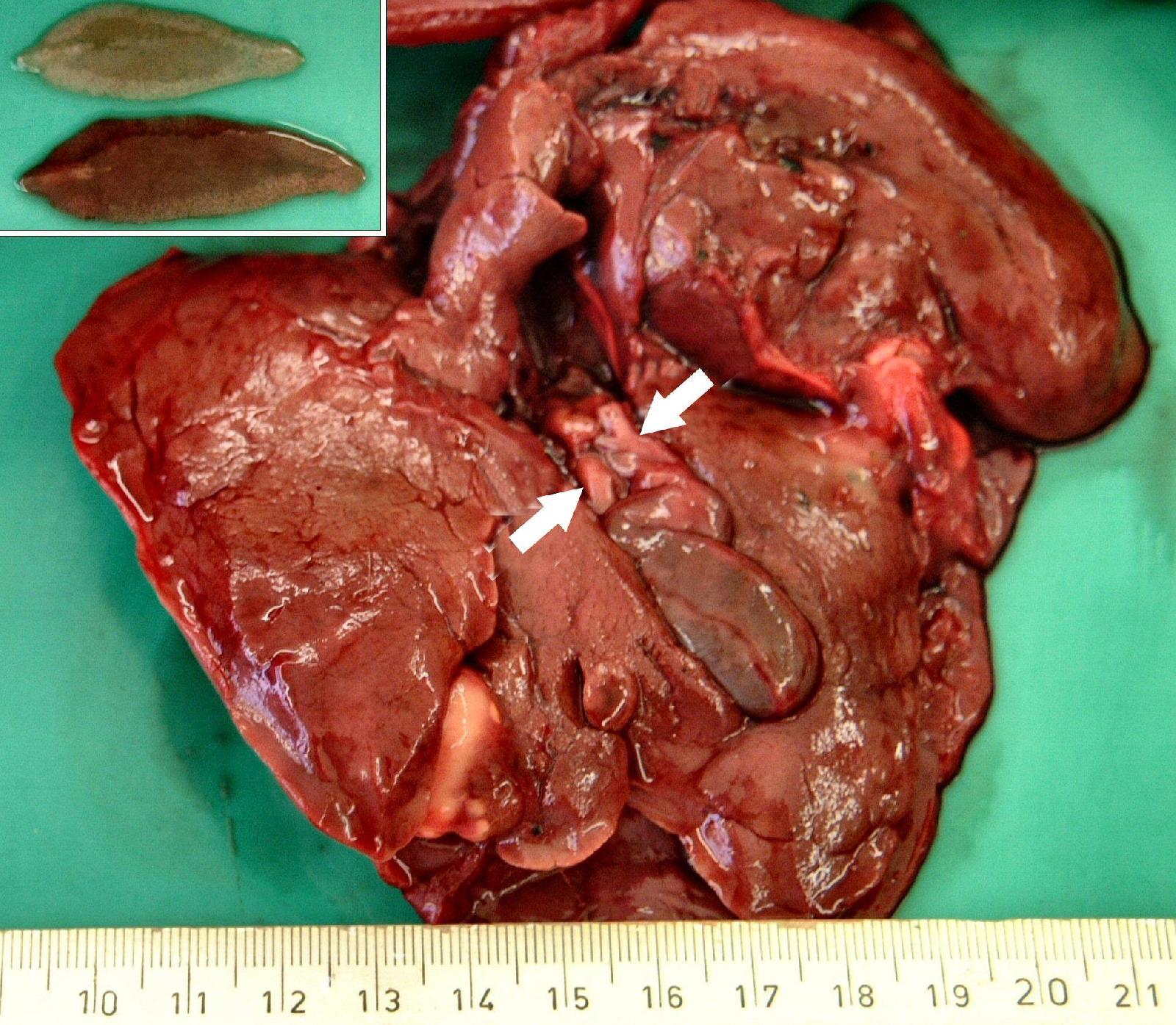

Leberschuss

Bei einem Leberschuss zeicnet das getroffene Stück mit einem Rundrücken. Die Schusszeichen sind Leberschweiss oder Milzschweiss. Mit der Nachsuche bitte einige Stunden warten.

Leberschweiß

Leberschweiß hat eine krümmeliege Konsistenz und ist dunkel- rotbraun.

Lecker

Unter dem Lecker versteht man die Zunge beim Schalenwild mit Ausnahme Schwarzwild.

Leihe

Die Leihe nach dem Waffengesetz gilt rechtlich als vorübergehender Erwerb einer Waffe. Sie ist unter zwei Voraussetzungen an einen anderen Inhaber einer Waffenbesitzkarte (WBK) erlaubt:

1. Zweckbindung

2. Vorübergehender Zeitraum von maximal einem Monat

Für die Leihe muss der Überlasser eine Bescheinigung ausstellen, die den Empfänger anstelle der WBK zum Erwerb berechtigt. Diese Bescheinigung muss folgende Informationen enthalten:

- Name des Überlassers

- Name des Empfängers

- Datum des Überlassens

leinenführig

Unter Leinenführigkeit versteht man einen Jagdhund der gut an der Leine läuft.

Leistungsprüfungen

Die Leistungsprüfungen stellen nach der Brauchbarkeitsprüfung die zweite Stufe der Jagdhundeprüfungen dar. Sie sollen die spezifische Eignung der Hunde für die verschiedenen Aspekte der Jagd bewerten. Daher gibt es auch spezielle Prüfungen für Erdhunde und Schweißhunde. Im Folgenden eine kurze Übersicht über die verschiedenen Jagdhundeprüfungen (Leistungsprüfungen):

- Verbands-Gebrauchsprüfung (VGP)

- Verbandsprüfung nach dem Schuss (VPS)

- Verbands-Schweißprüfung (VSwP)

- Verlorenbringen (Vbr)

- Bringtreue (Btr)

- Härtenachweis (H)

- Armbruster-Halteabzeichen (A.H.)

Leitarten

Leitarten Wild

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Leitarten Wild |

| Definition | Leitarten sind spezifische Wildtierarten, die als Indikatoren für den Zustand und die Qualität eines bestimmten Lebensraumes oder Ökosystems dienen. |

| Funktion | - Indikatoren für Umweltbedingungen |

| - Hinweise auf Biodiversität und ökologische Gesundheit | |

| - Steuerungs- und Managementarten in der Naturschutzpraxis | |

| Lebensraum | - Verschiedene Ökosysteme, abhängig von der jeweiligen Leitart |

| - Beispiele: Wälder, Feuchtgebiete, Grasländer, Gebirgsregionen | |

| Beispiele für Leitarten | - Rothirsch (Cervus elaphus) für große, strukturreiche Wälder |

| - Auerhuhn (Tetrao urogallus) für boreale Nadelwälder und Moorgebiete | |

| - Wildkatze (Felis silvestris) für naturnahe Laub- und Mischwälder | |

| - Biber (Castor fiber) für Auenlandschaften und Feuchtgebiete | |

| Ernährung | - Abhängig von der Art: Pflanzenfresser, Fleischfresser, Allesfresser |

| Verbreitung | - Regional unterschiedlich, abhängig von Art und Lebensraum |

| Gefährdungsstatus | - Variiert je nach Art und Region |

| - Einige Leitarten sind gefährdet oder stehen unter Schutz | |

| Bedeutung im Naturschutz | - Monitoring und Bewertung von Lebensräumen |

| - Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen | |

| - Förderung von Artenvielfalt und ökologischer Integrität | |

| Besonderheiten | - Leitarten haben hohe Ansprüche an ihren Lebensraum |

| - Veränderungen im Bestand oder Verhalten können auf Umweltprobleme hinweisen | |

| - Oft Schlüsselarten, die erheblichen Einfluss auf das Ökosystem haben |

Leitbache

Unter Leitbache versteht man ein altes erfahrenes weibliches Stück Schwarzwild, das die Rotte führt.

Leitbruch

Der Leitbruch, auch Folgebruch genannt, zeigt an, in welche Richtung sich ein Jäger bewegt hat.

- Befegt und etwa halb so lang wie ein Arm

- Die gewachsene Spitze weist in die Richtung, in die der Jäger gegangen ist

Leitgams

Unter Leitgams versteht man eine weibliche Gams, die das Rudel anführt.

Leittier

Unter Leittier versteht man ein weibliches Stück Dam- oder Rotwild, das ein Rudel führt.

Leptospirose

Leptospirose

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Leptospirose |

| Erreger | Bakterien der Gattung Leptospira |

| Übertragungswege | - Direkter Kontakt mit infizierten Tieren |

| - Kontakt mit kontaminiertem Wasser oder Boden | |

| - Aufnahme über Hautverletzungen oder Schleimhäute | |

| Wirtsarten | - Säugetiere (z.B. Ratten, Hunde, Menschen) |

| - Wild- und Nutztiere (z.B. Rinder, Schweine, Wildschweine) | |

| Symptome beim Menschen | - Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen |

| - Gelbsucht, Nierenversagen, Leberentzündung | |

| - Hautausschläge, Meningitis | |

| - In schweren Fällen: Atemprobleme, Blutungen, Organversagen | |

| Symptome bei Tieren | - Fieber, Appetitlosigkeit, Erbrechen |

| - Gelbsucht, Blut im Urin, Nieren- und Leberversagen | |

| - Fortpflanzungsstörungen | |

| - Plötzlicher Tod bei Jungtieren | |

| Diagnose | - Blut- und Urinuntersuchungen |

| - Nachweis von Antikörpern gegen Leptospiren | |

| - PCR (Polymerase-Kettenreaktion) zum Nachweis von Bakterien-DNA | |

| Behandlung | - Antibiotikatherapie (z.B. Penicillin, Doxycyclin) |

| - Unterstützende Maßnahmen (Flüssigkeitszufuhr, Schmerzmittel) | |

| Vorbeugung | - Impfung von Haustieren |

| - Vermeidung von Kontakt mit kontaminiertem Wasser und Tieren | |

| - Schutzmaßnahmen in gefährdeten Gebieten (z.B. Schutzkleidung) | |

| Gefährdungsstatus | - Weltweit verbreitet, besonders in tropischen und subtropischen Gebieten |

| - Zoonose: Übertragung von Tieren auf Menschen | |

| Besonderheiten | - Erreger können lange in feuchter Umgebung überleben |

| - Häufige Infektionsquelle: Ratten und andere Nagetiere | |

| - Früherkennung und Behandlung sind entscheidend für Prognos |

Lerche

Lerche

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Lerche |

| Wissenschaftlicher Name | Verschiedene Arten, z.B. Alauda arvensis (Feldlerche) |

| Familie | Lerchen (Alaudidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Afrika |

| Lebensraum | Offene Landschaften, Felder, Wiesen, Heidelandschaften |

| Körpergröße | 16 bis 18 cm (Feldlerche) |

| Flügelspannweite | 30 bis 35 cm (Feldlerche) |

| Gewicht | 25 bis 45 g (Feldlerche) |

| Aussehen | - Oberseite braun und gestrichelt |

| - Unterseite heller, meist weißlich | |

| - Lange Hinterkralle, kräftige Beine | |

| Ernährung | - Samen, Insekten, Spinnen |

| - Vorwiegend am Boden suchend | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis August |

| - Nestbau auf dem Boden, gut versteckt | |

| - Gelege: 3 bis 5 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 11 bis 14 Tage | |

| - Nestlingszeit: ca. 8 bis 10 Tage | |

| Zugverhalten | - Teilzieher oder Kurzstreckenzieher (je nach Art und Region) |

| - Rückkehr zu den Brutgebieten im Frühjahr | |

| Stimme | - Vielseitiger, melodiöser Gesang |

| - Singflüge mit langanhaltenden Gesängen in großer Höhe | |

| Gefährdungsstatus | - Feldlerche: weltweit nicht gefährdet, in Europa jedoch Rückgang aufgrund von Lebensraumverlust |

| - Andere Lerchenarten: Status variiert je nach Art und Region | |

| Natürliche Feinde | - Greifvögel, Schlangen, kleine Raubtiere |

| Besonderheiten | - Bekannt für ihren anhaltenden Gesang während des Singflugs |

| - Wichtig für das Ökosystem durch Kontrolle von Insektenpopulationen und Verbreitung von Pflanzensamen |

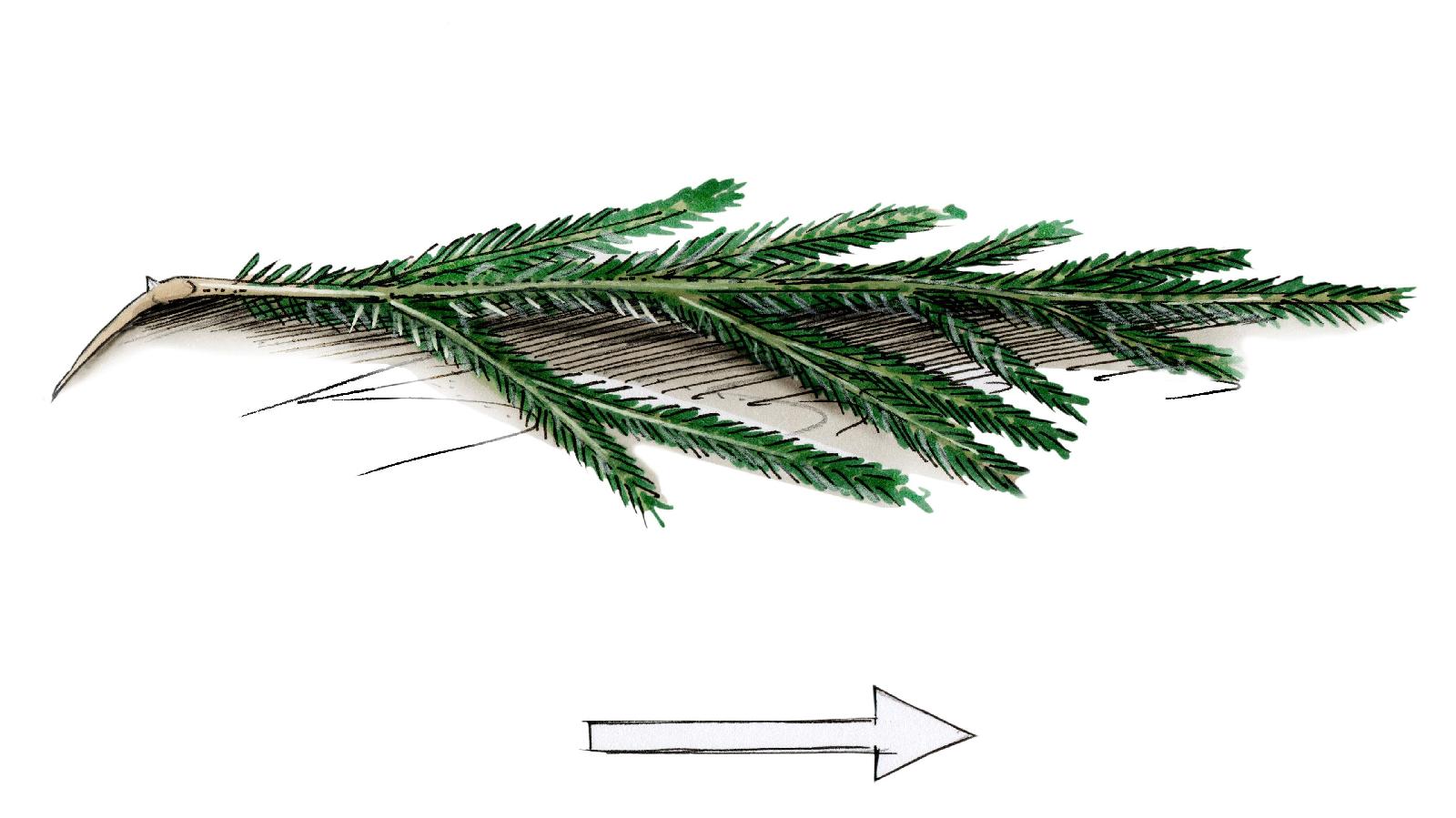

Letzter Bissen

Letzter Bissen

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Letzter Bissen |

| Definition | Der Letzte Bissen ist ein jagdlicher Brauch, bei dem dem erlegten Wild als Zeichen der Ehrerbietung ein Zweig oder ein Blatt in das Gebrech/Äser gelegt wird. |

| Ursprung | Tradition in der Jagdkultur, die die Ehrung des erlegten Tieres symbolisiert |

| Bedeutung | - Ausdruck des Respekts und der Dankbarkeit gegenüber dem erlegten Wild |

| - Teil des jagdlichen Brauchtums und der Waidgerechtigkeit | |

| Verwendung | - Nach dem Erlegen des Wildes, vor dem Versorgen |

| - Wird üblicherweise beim Hochwild und Niederwild angewendet | |

| Pflanzenarten | - Meist ein kleiner Zweig oder Blatt von einem Baum in der Nähe |

| - Oft Eiche, Fichte, Tanne oder Kiefer | |

| Ablauf | - Nach dem Erlegen legt der Jäger dem Wild den Letzten Bissen ins Maul |

| - Der Jäger zieht seinen Hut als Zeichen des Respekts | |

| Symbolik | - Der symbolisiert den letzten Bissen, den das Tier im Leben genommen hat |

| - Der Akt unterstreicht die Verbindung zwischen Jäger und Natur | |

| Regionalität | - Weit verbreitet in Europa, besonders in Deutschland, Österreich und anderen mitteleuropäischen Ländern |

| Bedeutung in der Ausbildung | - Wichtiger Bestandteil der jagdlichen Ausbildung und Traditionen |

| - Vermittlung von Respekt und Ethik im Umgang mit Wild | |

| Ähnliche Bräuche | - In einigen Regionen wird zusätzlich der Erlegerbruch überreicht, ein Zweig, den der Jäger als Zeichen des Erfolges trägt |

Leuchtspurpatrone

Leuchtspurmunition erzeugt beim Abfeuern eine sichtbare Leuchtspur, die es ermöglicht, die Flugbahn des Geschosses zu verfolgen. Diese Art von Munition ist verboten, da sie als Kriegsmaterial eingesetzt wird.