Waidlexikon

Wir haben die wichtigsten jagdlichen Begriffe in unserem Waidlexikon erklärt – Über die Suche oder den Anfangsbuchstaben kannst Du Deinen Begriff suchen.Der gesuchte Beitrag ist nicht dabei? Schreib uns eine Nachricht über den Button Feedback (Frag die Jagdausbilder). Unser Team der Jagdausbilder beantwortet die Frage gerne und wir ergänzen den Eintrag in unserem Waidlexikon.

Kern

Unter Kern versteht man den abgebalgten Körper von Haarraubwild.

Kernbeißer

Kernbeißer (Coccothraustes coccothraustes)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kernbeißer |

| Wissenschaftlicher Name | Coccothraustes coccothraustes |

| Familie | Finken (Fringillidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordafrika |

| Lebensraum | Laub- und Mischwälder, Parks, Gärten, Obstplantagen |

| Körpergröße | 16 bis 18 cm |

| Flügelspannweite | 29 bis 33 cm |

| Gewicht | 48 bis 62 g |

| Aussehen | - Männchen: kräftige Färbung mit orangebraunem Kopf, schwarzen Flecken und grauer Nackenpartie |

| - Weibchen: ähnlich gefärbt, aber etwas blasser | |

| - Beide Geschlechter: kräftiger, konischer Schnabel | |

| Ernährung | - Samen, besonders harte Kerne und Samen von Bäumen und Sträuchern |

| - Früchte, Beeren, Insekten und Larven im Frühjahr und Sommer | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: Mai bis Juli |

| - Nestbau in hohen Bäumen, oft gut versteckt | |

| - Gelege: 4 bis 5 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 11 bis 13 Tage | |

| - Nestlingszeit: ca. 10 bis 14 Tage | |

| Stimme | - Typischer Ruf: scharfes „zik“ |

| - Gesang: melodisch, aber relativ einfach | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| Besonderheiten | - Sehr starker Schnabel, ideal zum Knacken harter Samen |

| - In der Lage, Kirschkerne und andere harte Samen zu knacken | |

| - Weniger gesellig als andere Finken, oft einzeln oder in Paaren zu sehen | |

| Migrationsverhalten | - Teilweise Zugvogel, je nach Region und Nahrungsverfügbarkeit |

| - In milden Wintern oft Standvogel |

Kersten-Verschluss

Unter Kersten-Verschluss versteht man ein Verschlusssystem von Kipplaufwaffen mit zwei Greenernasen als Laufschienenverlängerung und zwei Greenerriegeln.

Kessel

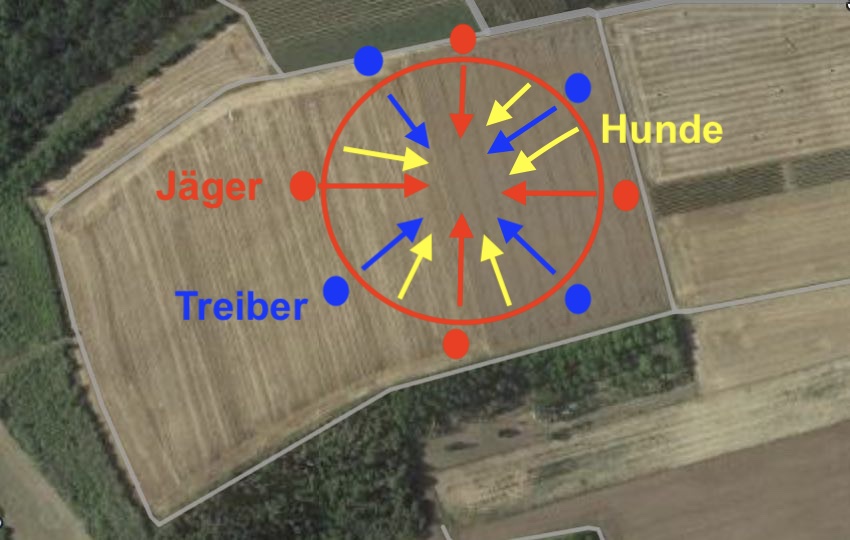

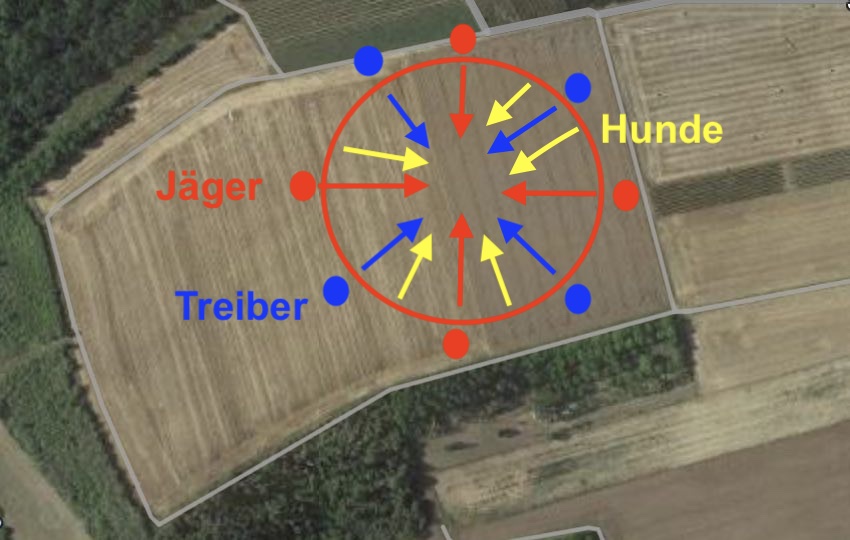

Unter Kessel vertseht man die kreisförmige Fläche, bei einem Kesseltreiben, die von Treibern und Schützen umschlossen wird.

Kesseltreiben

Unter Kesseltreiben versteht man eine Jagdart, bei der Jäger und Treiber die zu bejagende Fläche unstellen und in das Kreisinnere treiben.

Kette

Eine Kette, auch als Volk bezeichnet, ist der Familienverband der Rebhühner, bestehend aus dem Rebhahn, der Rebhenne und dem Gesperre. Im Winter (ab November/Dezember) schließen sich mehrere Ketten zu einer Schar als Notgemeinschaft zusammen.

Keule

Eine Keule ist der hintere Oberschenkel des Haarwildes.

Kiebitz

Kiebitz (Vanellus vanellus)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kiebitz |

| Wissenschaftlicher Name | Vanellus vanellus |

| Familie | Regenpfeifer (Charadriidae) |

| Ordnung | Regenpfeiferartige (Charadriiformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordafrika |

| Lebensraum | Feuchtwiesen, Ackerland, Marschland, Uferbereiche |

| Körpergröße | 28 bis 31 cm |

| Flügelspannweite | 70 bis 80 cm |

| Gewicht | 150 bis 300 g |

| Aussehen | - Schwarzer Kopf mit auffälliger Federhaube |

| - Oberseite metallisch grün und violett schillernd | |

| - Unterseite weiß mit schwarzer Brust | |

| - Breite, abgerundete Flügel | |

| Ernährung | - Insekten, Würmer, Spinnen |

| - Samen, kleine wirbellose Tiere | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis Juni |

| - Nestbau am Boden, oft in offener Landschaft | |

| - Gelege: 3 bis 4 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 25 bis 30 Tage | |

| - Nestlingszeit: Küken sind Nestflüchter und verlassen das Nest kurz nach dem Schlüpfen | |

| Stimme | - Typischer Ruf: klagendes „ki-vitt“ |

| - Rufe oft während des Fluges zu hören | |

| Zugverhalten | - Zugvogel, überwintert in Westeuropa, Südeuropa und Nordafrika |

| - Rückkehr zu den Brutgebieten im Frühjahr | |

| Sozialverhalten | - Brütet oft in Kolonien |

| - Im Winter bilden sich große Schwärme | |

| Gefährdungsstatus | - Gefährdet in vielen Teilen Europas (Rote Liste: VU - Vulnerable) |

| - Bestandsrückgang durch Lebensraumverlust und intensive Landwirtschaft | |

| Besonderheiten | - Auffällige Balzflüge mit akrobatischen Manövern |

| - Empfindlich gegenüber Störungen im Brutgebiet |

Anmerkungen

- Schutzmaßnahmen: Schutzprogramme und angepasste Landnutzungspraktiken sind wichtig, um den Lebensraum des Kiebitz zu erhalten und seinen Bestand zu sichern.

Kimme

Vorrichtung am hinteren Teil des Laufs, die zusammen mit dem Korn dem Zielen dient. Beim Anvisieren werden Kimme, Korn und Ziel in einer Sichtachse ausgerichtet.

Kippblockverschluss

Bei einem Kippblockverschluss handelt es sich um ein Verschlusssystem bei Kipplaufwaffen. Das Patronenlager wird durch den Verschlussblock verriegelt.

Kipplaufwaffen

Kipplaufwaffen

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kipplaufwaffen |

| Definition | Kipplaufwaffen sind Schusswaffen, bei denen sich der Lauf nach unten klappen lässt, um die Waffe zu laden oder zu entladen. |

| Typen | - Einläufige Kipplaufwaffen (z.B. Flinten, Büchsen) |

| - Doppelläufige Kipplaufwaffen (z.B. Doppelflinten, Bockbüchsflinten) | |

| - Drillinge (Kombination aus Flinten- und Büchsenläufen) | |

| Mechanismus | - Lauf wird über ein Scharnier nach unten gekippt |

| - Patronen werden manuell eingelegt oder entfernt | |

| - Verschlussmechanismus arretiert den Lauf in geschlossener Position | |

| Vorteile | - Einfache und robuste Bauweise |

| - Leicht zu reinigen und zu warten | |

| - Hohe Sicherheit durch sichtbare Lade- und Entladevorgänge | |

| Nachteile | - Begrenzte Schusskapazität |

| - Nachladen dauert länger im Vergleich zu Repetier- oder halbautomatischen Waffen | |

| Verwendung | - Jagd (besonders für Flugwild und Niederwild) |

| - Sportschießen | |

| - Ausbildung und Training | |

| Sicherheit | - Kipplaufwaffen gelten als besonders sicher, da der Ladezustand leicht überprüfbar ist |

| - Sichere Handhabung und Transport durch einfaches Aufklappen des Laufs | |

| Besonderheiten | - Häufig mit verschiedenen Läufen und Kalibern kombinierbar |

| - Viele Modelle verfügen über auswechselbare Choke-Einsätze für verschiedene Schussbilder | |

| Geschichte | - Traditionelle Bauweise mit langer Geschichte in der Jagd |

| - Entwickelt im 19. Jahrhundert, weiterhin populär und verbreitet |

Kirrung

Kirrung (Jagd)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kirrung |

| Definition | Eine Kirrung ist ein Platz in einem Jagdrevier, an dem Futter ausgelegt wird, um Wild anzulocken und zu beobachten oder zu bejagen. |

| Zweck | - Anlocken von Wild zur Beobachtung oder Bejagung |

| - Regulierung des Wildbestandes | |

| - Unterstützung der Hege und Pflege des Wildes | |

| Typisches Futter | - Mais, Getreide, Kastanien |

| - Obst, Gemüse, andere pflanzliche Lockmittel | |

| Zielarten | - Schwarzwild (Wildschweine) |

| - Rehwild | |

| - Rotwild | |

| Platzierung | - Strategisch im Jagdrevier verteilt |

| - Oft in der Nähe von Dickungen oder Einstandsgebieten | |

| Regelungen | - Unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und Jagdvorschriften |

| - Mengenbegrenzung des ausgelegten Futters | |

| - Jahreszeitliche Beschränkungen | |

| Vorteile | - Erleichtert die Beobachtung und Bejagung bestimmter Wildarten |

| - Kann helfen, Wildschäden zu vermindern | |

| - Unterstützt das Monitoring und Management des Wildbestands | |

| Nachteile | - Kann bei unsachgemäßer Handhabung zu Überpopulationen führen |

| - Mögliche Abhängigkeit des Wildes vom ausgelegten Futter | |

| - Risiko der Übertragung von Krankheiten bei zu dichtem Wildbestand | |

| Besonderheiten | - Kirrungen sind oft mit Wildkameras ausgestattet |

Klatschmohn

Klatschmohn (Papaver rhoeas)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Klatschmohn |

| Wissenschaftlicher Name | Papaver rhoeas |

| Familie | Mohngewächse (Papaveraceae) |

| Ordnung | Hahnenfußartige (Ranunculales) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordafrika |

| Lebensraum | Äcker, Wiesen, Wegränder, Brachflächen |

| Körpergröße | 30 bis 80 cm |

| Blütezeit | Mai bis Juli |

| Blüten | - Leuchtend rot mit schwarzem Fleck an der Basis |

| - Vier Blütenblätter | |

| - Durchmesser von 5 bis 10 cm | |

| Blätter | - Gefiedert, behaart |

| - Wechselständig angeordnet | |

| Früchte | - Kapseln, die viele kleine Samen enthalten |

| Samen | - Winzig, schwarz |

| - Können mehrere Jahre im Boden überdauern | |

| Ernährung | - Bevorzugt nährstoffreiche, gut durchlässige Böden |

| - Vollsonnige Standorte | |

| Vermehrung | - Durch Samen |

| Ökologische Bedeutung | - Wichtig für Insekten, insbesondere Bienen und Schmetterlinge |

| - Pionierpflanze, die sich schnell auf gestörten Böden ansiedelt | |

| Nutzung | - Zierpflanze in Gärten und Parkanlagen |

| - Symbolpflanze für den Ersten Weltkrieg und Frieden | |

| Besonderheiten | - Enthält Alkaloide, aber in geringeren Mengen als andere Mohnarten |

| - Nicht giftig, aber der Milchsaft kann Hautreizungen verursachen |

Klauen

Unter Klauen versteht man die Zehen bei Greifvögeln und Raubwild.

Klauensäckchen

Die Klauensäckchen, auch bekannt als Zwischenzehendrüsen, sind Duftdrüsen des Rehwildes, die sich zwischen den Schalen befinden und eine Duftspur in der Fährte hinterlassen.

Kleiber

Kleiber (Sitta europaea)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kleiber |

| Wissenschaftlicher Name | Sitta europaea |

| Familie | Kleiber (Sittidae) |

| Ordnung | Sperlingsvögel (Passeriformes) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien |

| Lebensraum | Laub- und Mischwälder, Parks, Gärten, Obstplantagen |

| Körpergröße | 12 bis 14 cm |

| Flügelspannweite | 22 bis 27 cm |

| Gewicht | 17 bis 28 g |

| Aussehen | - Oberseite blau-grau |

| - Unterseite hell, je nach Unterart weiß bis orange-braun | |

| - Schwarzer Augenstreif | |

| - Kurzer Schwanz, kräftiger Schnabel | |

| Ernährung | - Insekten und Spinnen (Frühjahr und Sommer) |

| - Samen und Nüsse (Herbst und Winter) | |

| Fortpflanzung | - Brutzeit: April bis Juni |

| - Nestbau in Baumhöhlen oder Nistkästen | |

| - Gelege: 5 bis 9 Eier | |

| - Brutdauer: ca. 14 bis 18 Tage | |

| - Nestlingszeit: ca. 20 bis 24 Tage | |

| Stimme | - Typischer Ruf: lautes, metallisches „twit“ oder „twä“ |

| - Gesang: melodisch, wiederholte Pfeiftöne | |

| Verhalten | - Klettert geschickt an Baumstämmen und Ästen entlang, auch kopfüber |

| - Versteckt Nahrungsvorräte für den Winter | |

| Sozialverhalten | - Meist einzelgängerisch oder paarweise |

| - Revierverhalten, verteidigt Nistplatz und Nahrungsvorräte | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Weit verbreitet und häufig | |

| Besonderheiten | - Einziger Vogel in Europa, der kopfüber an Baumstämmen hinabklettern kann |

| - Verkleinert den Eingang zur Nisthöhle mit Lehm, um Feinde fernzuhalten | |

| - Wichtiger Samenverbreiter |

Kleiner Münsterländer

Kleiner Münsterländer

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kleiner Münsterländer |

| Wissenschaftlicher Name | Canis lupus familiaris |

| Familie | Hunde (Canidae) |

| Gruppe | Vorstehhunde, Jagdhunde |

| Herkunft | Deutschland |

| Größe | - Rüden: 52 bis 56 cm |

| - Hündinnen: 50 bis 54 cm | |

| Gewicht | 17 bis 26 kg |

| Fell | - Dicht, mittellang, leicht gewellt oder glatt |

| - Farben: Braun-Weiß, Braun-Schimmel, oft mit Platten oder Tupfen | |

| Lebenserwartung | 12 bis 14 Jahre |

| Charakter | - Freundlich, intelligent, gelehrig |

| - Menschenbezogen, familienfreundlich | |

| - Lebhaft und energiegeladen | |

| Eignung | - Jagdhund, vielseitig einsetzbar |

| - Familienhund | |

| - Sport- und Begleithund | |

| Aktivitätsniveau | Hoch, benötigt viel Bewegung und mentale Stimulation |

| Erziehung | - Erfordert konsequente und liebevolle Erziehung |

| - Sehr trainierbar, aber kann willensstark sein | |

| - Frühzeitige Sozialisierung wichtig | |

| Pflege | - Regelmäßiges Bürsten des Fells zur Vermeidung von Verfilzungen |

| - Ohrenkontrolle und Zahnpflege notwendig | |

| - Gelegentliches Baden und Krallenpflege | |

| Gesundheit | - Im Allgemeinen robust und gesund |

| - Mögliche Erbkrankheiten: Hüftdysplasie (HD), Ellbogendysplasie (ED), Augenerkrankungen | |

| Besonderheiten | - Hervorragender Spürsinn und Arbeitswille |

| - Gute Schwimmfähigkeit | |

| - Starker Jagdinstinkt |

Kleiner Waffenschein

Kleiner Waffenschein

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kleiner Waffenschein |

| Definition | Der Kleine Waffenschein berechtigt Privatpersonen in Deutschland zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen in der Öffentlichkeit. |

| Gültigkeit | - Deutschlandweit |

| - Zeitlich unbegrenzt, solange keine gesetzlichen Gründe für einen Entzug vorliegen | |

| Voraussetzungen | - Mindestalter: 18 Jahre |

| - Zuverlässigkeit nach Waffengesetz | |

| - Persönliche Eignung | |

| - Keine Vorstrafen oder laufenden Strafverfahren | |

| - Antrag bei der zuständigen Waffenbehörde | |

| Erforderliche Dokumente | - Personalausweis oder Reisepass |

| - Antragsformular der zuständigen Waffenbehörde | |

| Kosten | - Bearbeitungsgebühr je nach Bundesland, in der Regel zwischen 50 und 100 Euro |

| Waffenarten | - Schreckschusswaffen |

| - Reizstoffwaffen | |

| - Signalwaffen | |

| Rechte und Pflichten | - Führen der genannten Waffen in der Öffentlichkeit erlaubt |

| - Waffe muss ein PTB-Prüfzeichen haben (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) | |

| - Keine scharfen Munition verwenden | |

| - Verbot des Führens bei öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Demonstrationen, Volksfeste) | |

| Einschränkungen | - Keine Berechtigung zum Führen von scharfen Schusswaffen |

| - Keine Erlaubnis zum Schießen in der Öffentlichkeit | |

| - Waffe darf nur verdeckt getragen werden | |

| Kontrolle und Überwachung | - Polizei und Ordnungsbehörden kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften |

| Strafen bei Verstößen | - Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bei Missbrauch oder Verstößen gegen die gesetzlichen Bestimmungen |

| Erwerb und Besitz | - Erwerb und Besitz der genannten Waffen sind ohne Kleinen Waffenschein erlaubt, das Führen jedoch nicht |

Kleines Gescheide

Das kleine Gescheideist die Unterteilung des Gescheides in Weiddarm, Harnblase und in die inneren Geschlechtsorgane.

Kleines Wiesel

Kleines Wiesel (Mustela nivalis)

| Merkmal | Beschreibung |

| Begriff | Kleines Wiesel |

| Wissenschaftlicher Name | Mustela nivalis |

| Familie | Marder (Mustelidae) |

| Ordnung | Raubtiere (Carnivora) |

| Verbreitungsgebiet | Europa, Asien, Nordamerika, Nordafrika |

| Lebensraum | Wälder, Wiesen, Hecken, landwirtschaftliche Flächen, Steinhaufen, und Gebäude |

| Körpergröße | 11 bis 26 cm |

| Schwanzlänge | 3 bis 8 cm |

| Gewicht | 25 bis 250 g |

| Aussehen | - Schlanker, langgestreckter Körper |

| - Kurzer Schwanz | |

| - Fellfarbe: Oberseite braun, Unterseite weiß | |

| - Im Winter oft weißes Fell in kälteren Regionen (Mimikry) | |

| Ernährung | - Kleinsäuger (z.B. Mäuse, Ratten) |

| - Vögel und deren Eier | |

| - Insekten und andere kleine Tiere | |

| Fortpflanzung | - Paarungszeit: Frühling und Sommer |

| - Wurfgröße: 4 bis 6 Junge | |

| - Tragzeit: ca. 34 bis 37 Tage | |

| - Mehrere Würfe pro Jahr möglich | |

| Lebensweise | - Einzelgänger, territorial |

| - Aktiv sowohl tagsüber als auch nachts | |

| - Ausgezeichnete Kletterer und Schwimmer | |

| Verhalten | - Sehr flink und wendig |

| - Jagdverhalten: Anschleichen und blitzschnelles Zupacken | |

| Gefährdungsstatus | - Nicht gefährdet (IUCN: Least Concern) |

| - Population in einigen Regionen durch Lebensraumverlust und Pestizide bedroht | |

| Natürliche Feinde | - Greifvögel, größere Raubtiere, Schlangen |

| Besonderheiten | - Kleinste Raubtierart der Welt |

| - Bedeutender Nützling zur Kontrolle von Nagetierpopulationen | |

| Anpassungsfähigkeit | - Sehr anpassungsfähig an verschiedene Lebensräume |